向世界传递中国文学的魅力

中大翻译杂志《译丛》出版半世纪功成身退

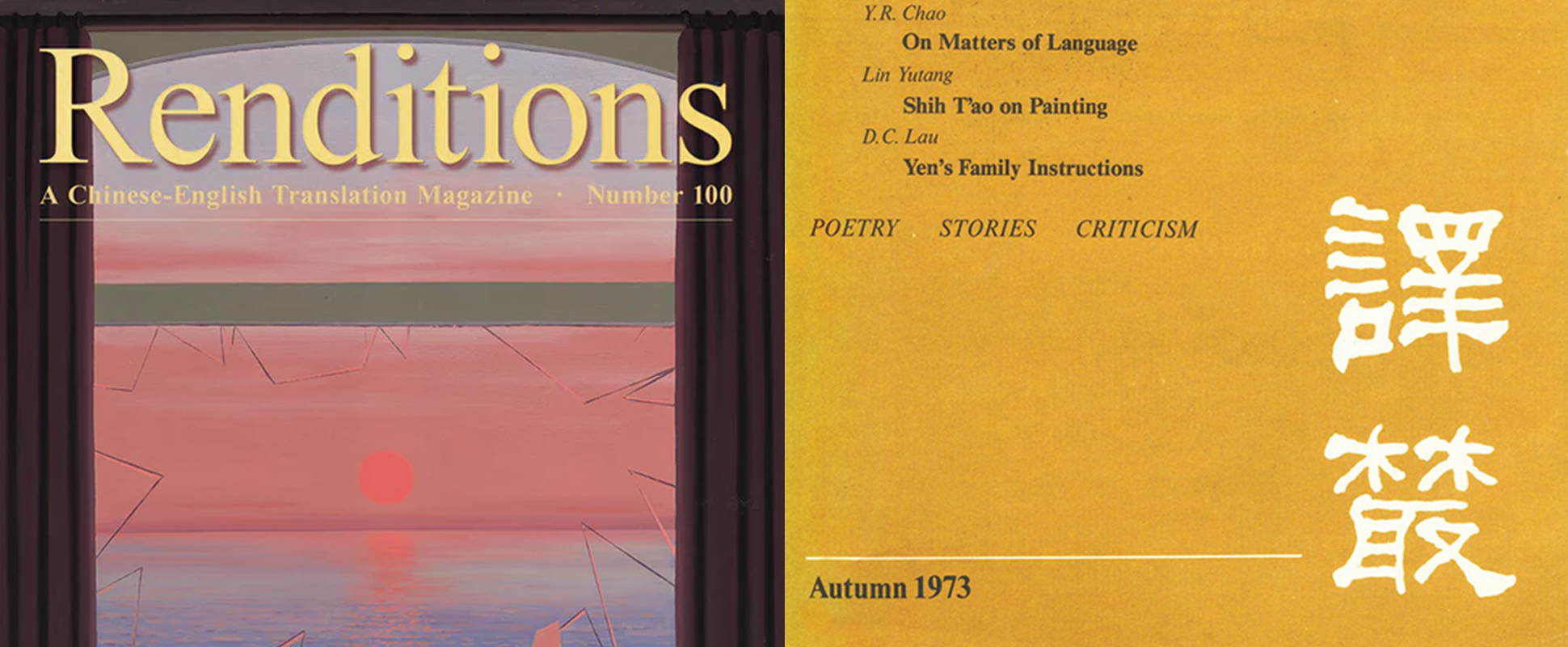

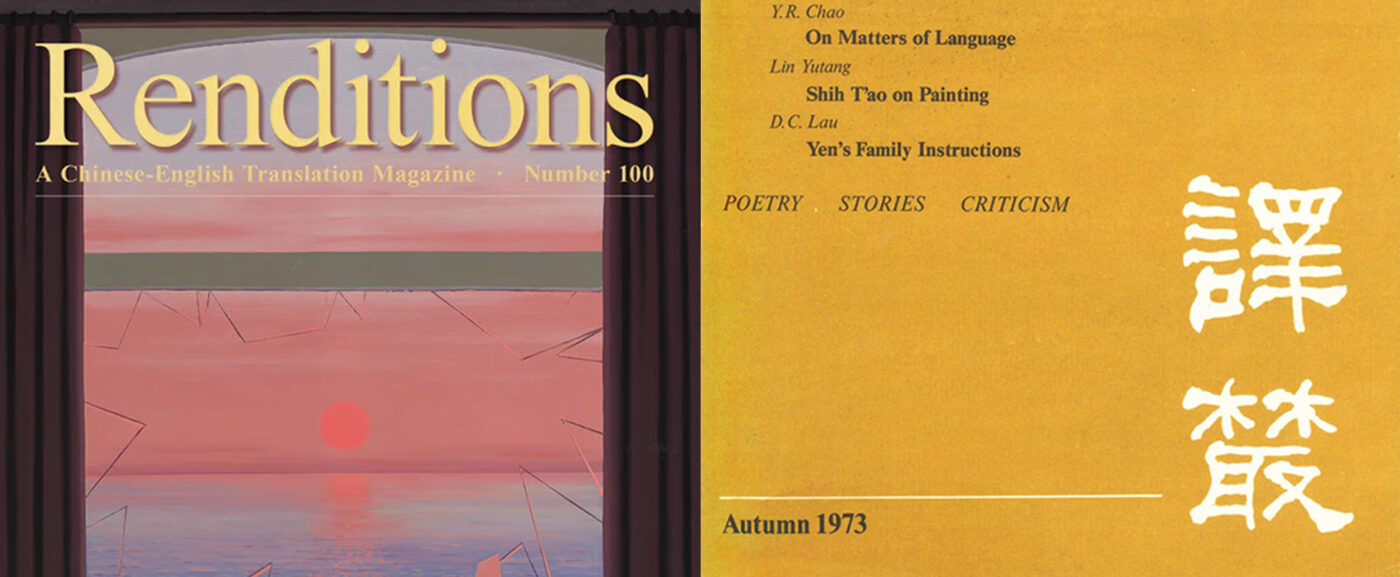

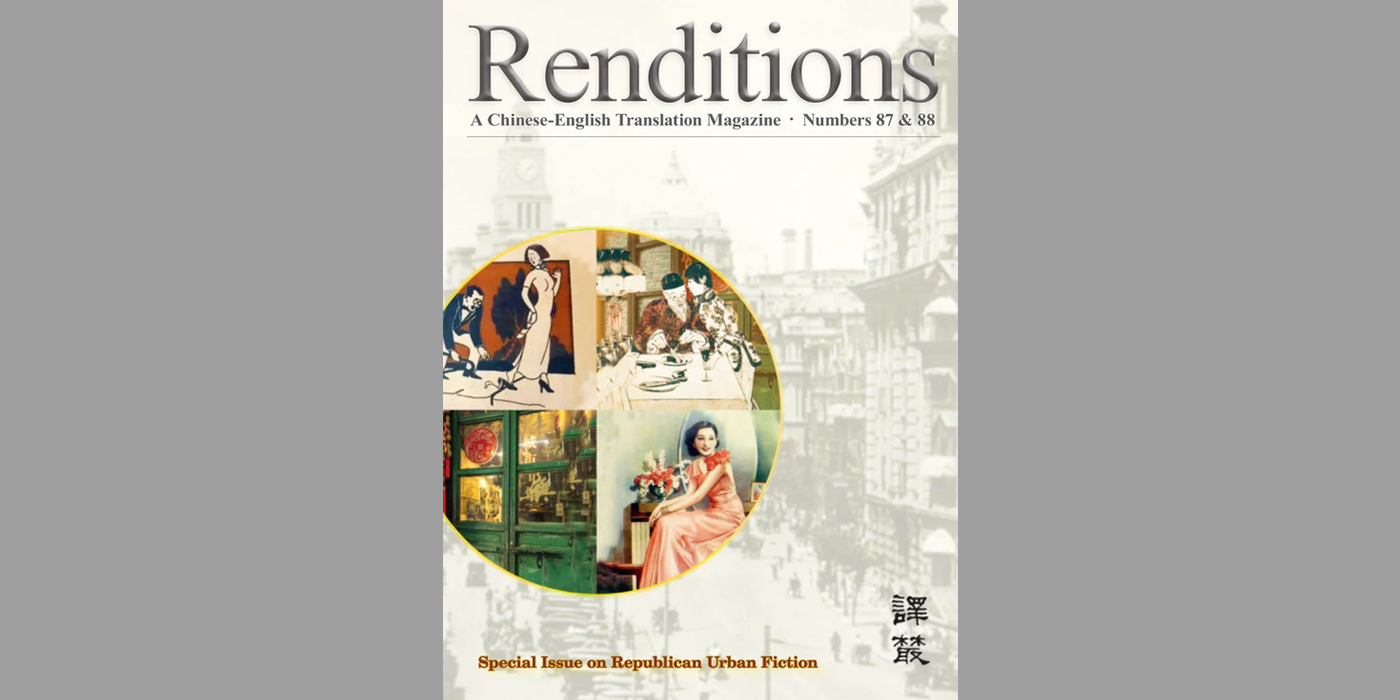

翻译是文化交流的桥梁。中大翻译研究中心的翻译杂志《译丛》耗尽笔墨逾半个世纪,向英语世界展示中国丰富的文学传统和精神。从1973年创刊走到2024年的第100期,《译丛》出版过的中国文学译作涵盖先秦至21世纪,被誉为世界了解中国文学和文化的一个重要窗口。

时移世易,全球出版业经历多次变革,令《译丛》不得不告别读者。然而,它在中西学术文化交流的传承,以及对翻译和汉学界的贡献,历久弥新。加州大学洛杉矶分校东亚语言文化系荣休教授胡志德(Theodore Huters)自2010年担任《译丛》主编,他近日接受《走进中大》线上专访,分享《译丛》50年来的出版理念。他表示,学界普遍认为香港是中西交融的国际枢纽,能容纳不同文化和声音,丰富的文学氛围,令《译丛》多年来得以蓬勃发展。

胡志德教授说:「《译丛》是独一无二的翻译杂志。它面世时,北京的外语出版社面临一些政治压力,香港便成为一个能公开地出版中国、香港和台湾作品的地方,是让世界认识这些作品的窗口。」

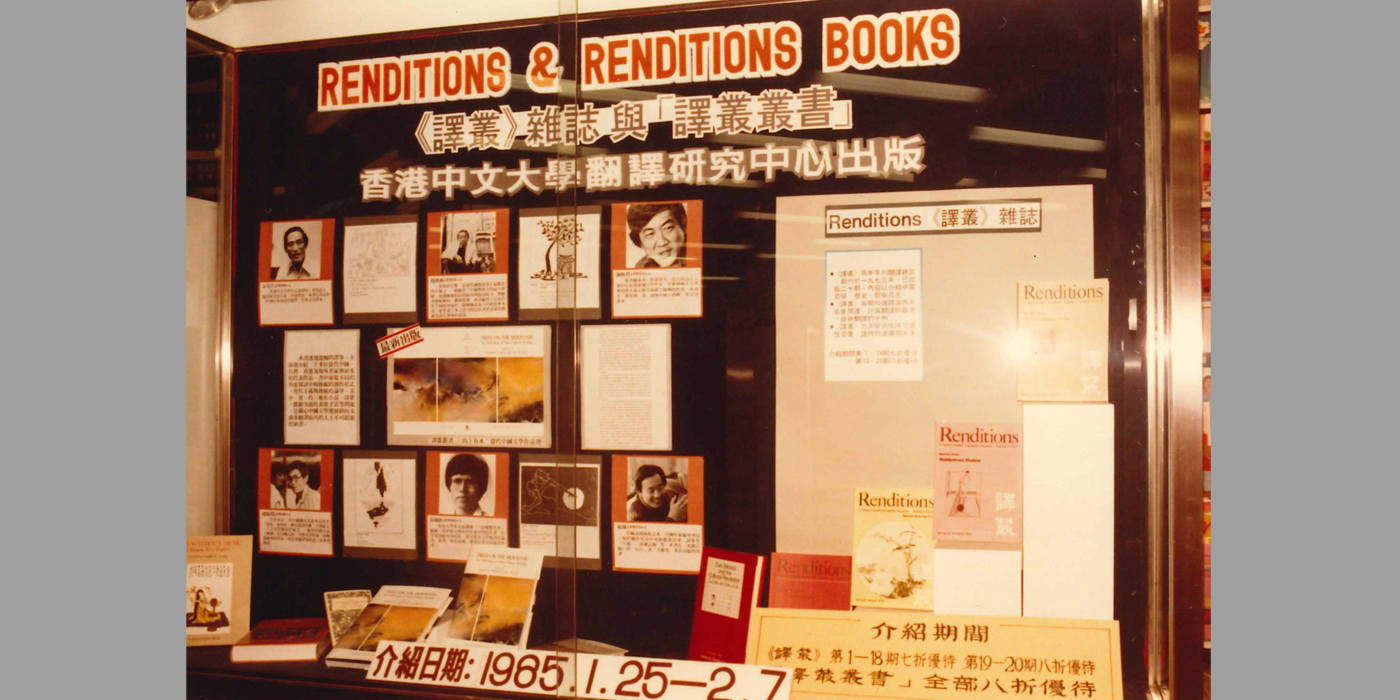

《译丛》创刊号于1973年出版,列为中大十周年纪念活动之一,获校方全力支持。创刊主编由著名作者和译者高克毅(George Kao)和宋淇(Stephen C. Soong)出任,杂志编辑团队和顾问团经验丰富,成员不乏海外和本地的硕学名家。《译丛》每年出版两次,并获由伍宜孙博士昆仲设立的「永隆银行中国文化促进基金」资助。

中大创校校长李卓敏博士在《译丛》创刊号的前言中提及杂志出版的目的在于令西方读者有机会读到人文学科方面的中国作品。他写道:「《译丛》的出版……是让对中国文化有较深入认识的读者,接触到一些本来为中国人而写的作品。这时代文化交流日益频繁,读者对艺术翻译愈来愈感兴趣。我们希望《译丛》为读者提供一些新视角以认识中国社会和思想。」

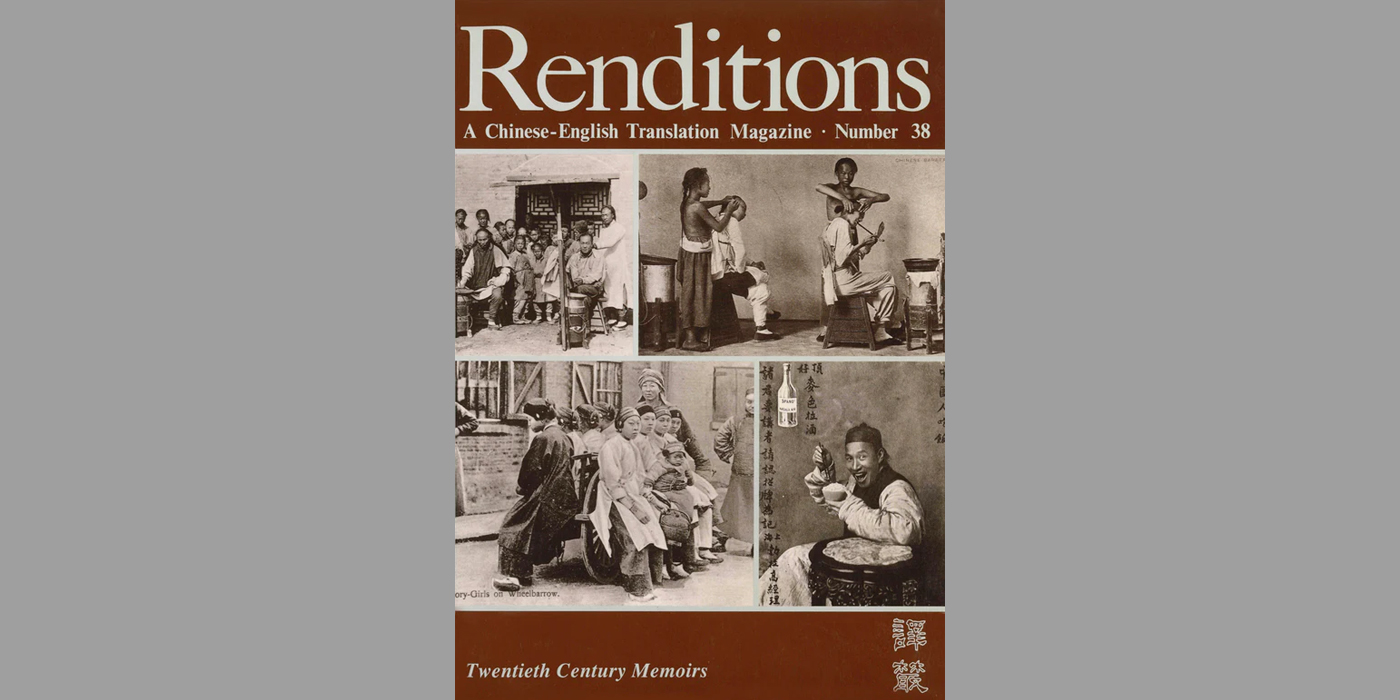

胡志德教授说,《译丛》甫出版便广受读者欢迎,吸引不少知名学者和译者投稿译作,比如美国汉学家华兹生(Burton Watson)对《后汉书》部分篇章和一些唐诗宋词的翻译、台湾当代作家白先勇亲译其作品《游园惊梦》等。自创刊以来,《译丛》刊译的中国文学译作横跨二千年,从先秦到当代,从诗歌、散文到小说,丰富多元。这本世界顶尖的翻译刊物享负盛名,其文章被广泛用作英语地区的亚洲研究教材。

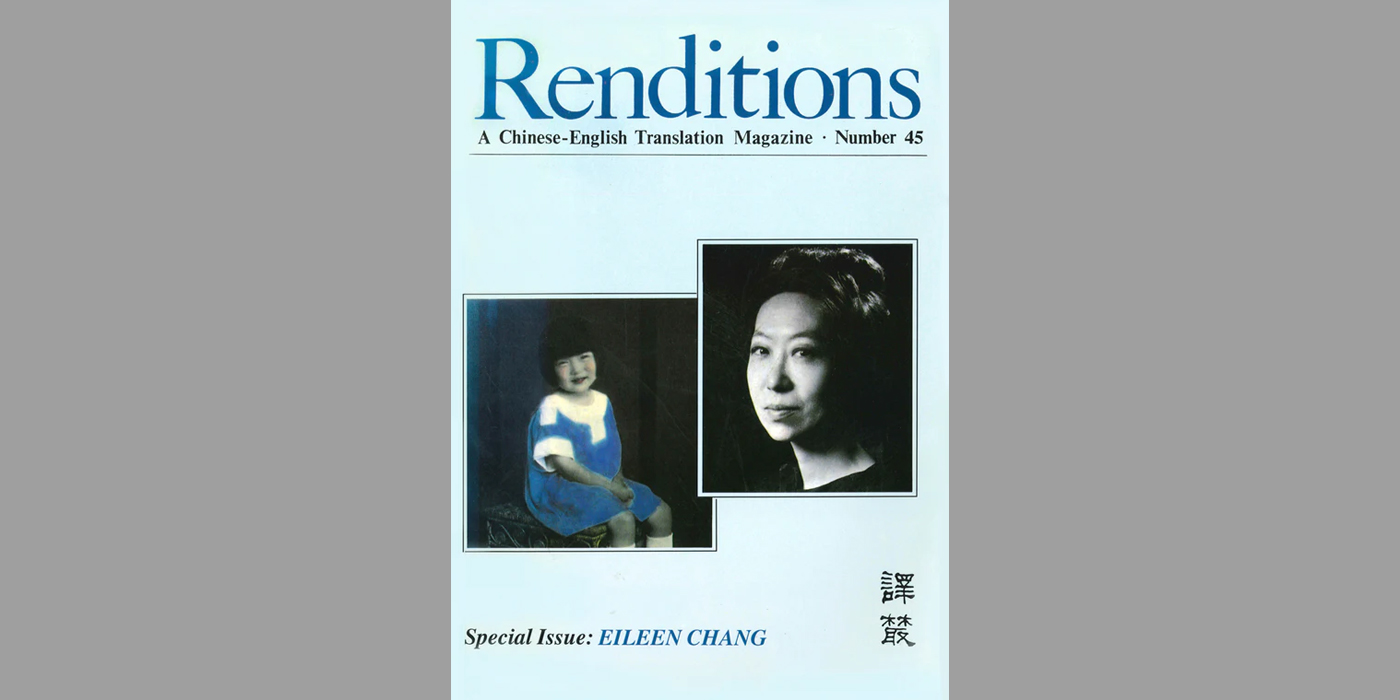

《译丛》也收录二十世纪内地和香港知名华文作者的作品译本,包括张爱玲、西西和董启章,及新加坡和其他东南亚地区的华文作品等,另在2023年春季出版台湾现代诗专号。

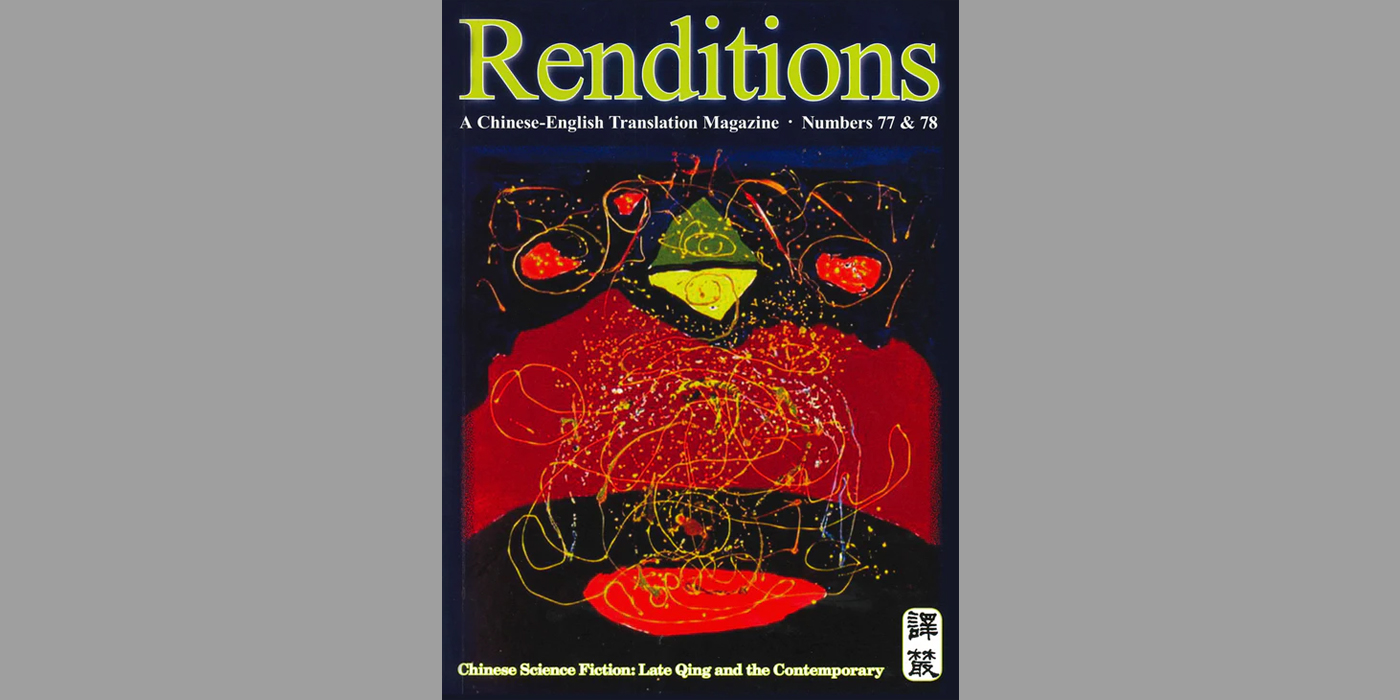

作为最后一任主编,胡志德教授说,2012年的第77和78期令他最为难忘,专号主题为清末和当代中国科幻小说。当时科幻小说大受欢迎,然而现今关于此体裁的研究却相对少。这些作品将民族主义与幻想融合在一起,将政治与科学叙事结合起来,评论社会现象。胡志德教授认为,《译丛》把这些作品的英译本带给读者,能让他们一窥这个不为人知的领域。

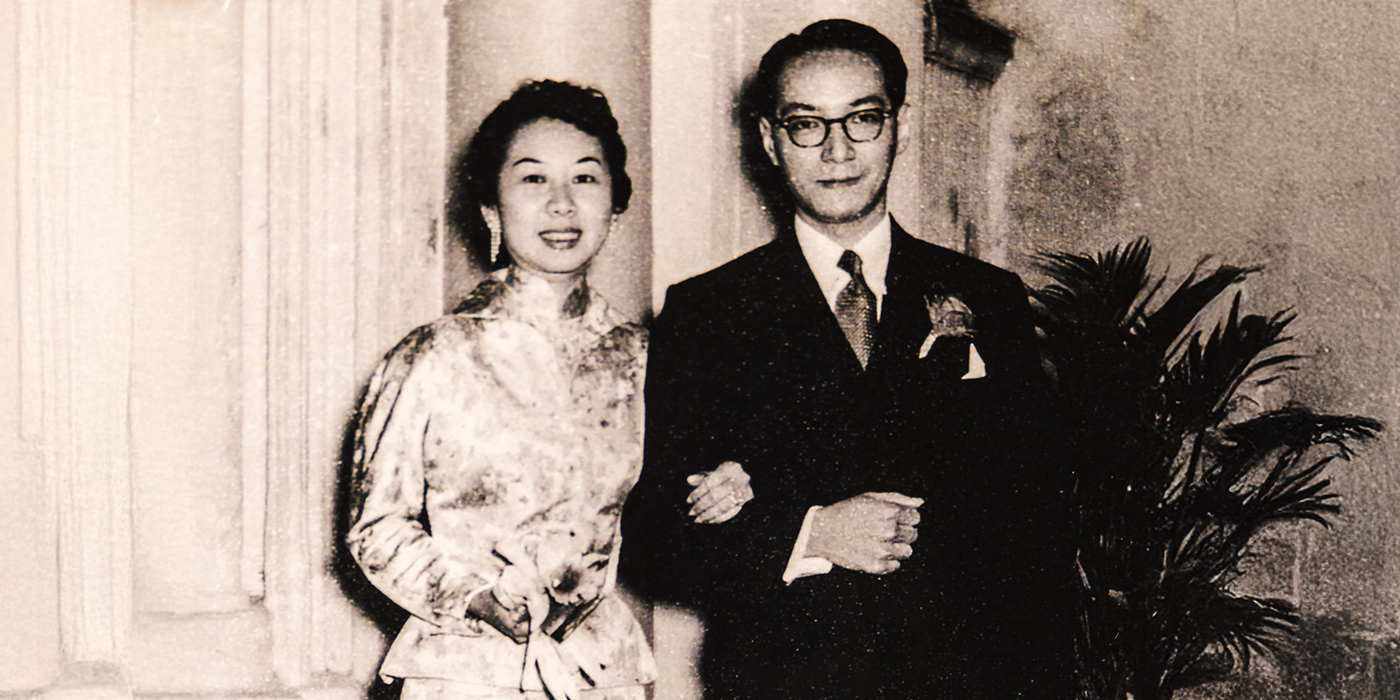

他也忆述,《译丛》曾为庆祝现代中国著名作家杨绛百年诞辰而出版专号,收录她八十年文学生涯中代表作的新英译。「杨绛把她的作品著作权赠予其好友,」他回忆说。「我们下了很多功夫协调版权方面的问题。虽然花了不少力气,但最终我们成功了。回想起来,确实是个有趣的经历。」

他认为编辑与译者保持良好合作关系至关重要。透过紧密沟通,交流意见,双方加深对文本的理解,力臻完善。「最理想的合作关系是双方提出各自的见解,并加以讨论和修改。能与译者共同把译文变得更好,令我有很大的满足感。」

可惜的是,全球出版业模式的改变令《译丛》难以维持运作,无奈在走过半世纪后告别读者。胡志德教授指出:「我们与不少刊物一样,一直以图书馆的支持作为主要营运来源。然而过去10到20年间,图书馆面临的财务压力令他们不得不削减预算,我们也因此不幸逐渐流失读者。」这名现年78岁的学者也坦言,另一个令《译丛》停运的原因是难以找到合适的人继任主编一职。然而,面对人工智能的崛起,他认为先进科技暂不会完全取代翻译家的地位。

「在这最终一期,我们邀请编辑委员会成员翻译他们自己喜欢的作品。」胡志德教授说。《译丛》告别特刊长达300页,收录了宋代到21世纪的作品译本,其中包括宋代苏轼的拟人传记,以及独立摇滚乐队「万能青年旅店」的五首歌词。胡志德教授本人挑选了鲁迅的《故乡》,把这经典亲译一次。他说:「任教现代中国文学时,我经常修改学生们翻译的《故乡》。每次准备教案,我总会被这故事吸引。」

以下是他翻译《故乡》的结尾。故事讲述主角离开数年后返回家乡的故事。

In my blurry vision a patch of bright-green shoreline stretched out before me, above it a golden full moon hanging in the deep-blue sky. I thought: hope neither can be said to exist nor can it be said not to; it is like roads across the land – there were in fact none to begin with, but when many people pass by, a road is made.

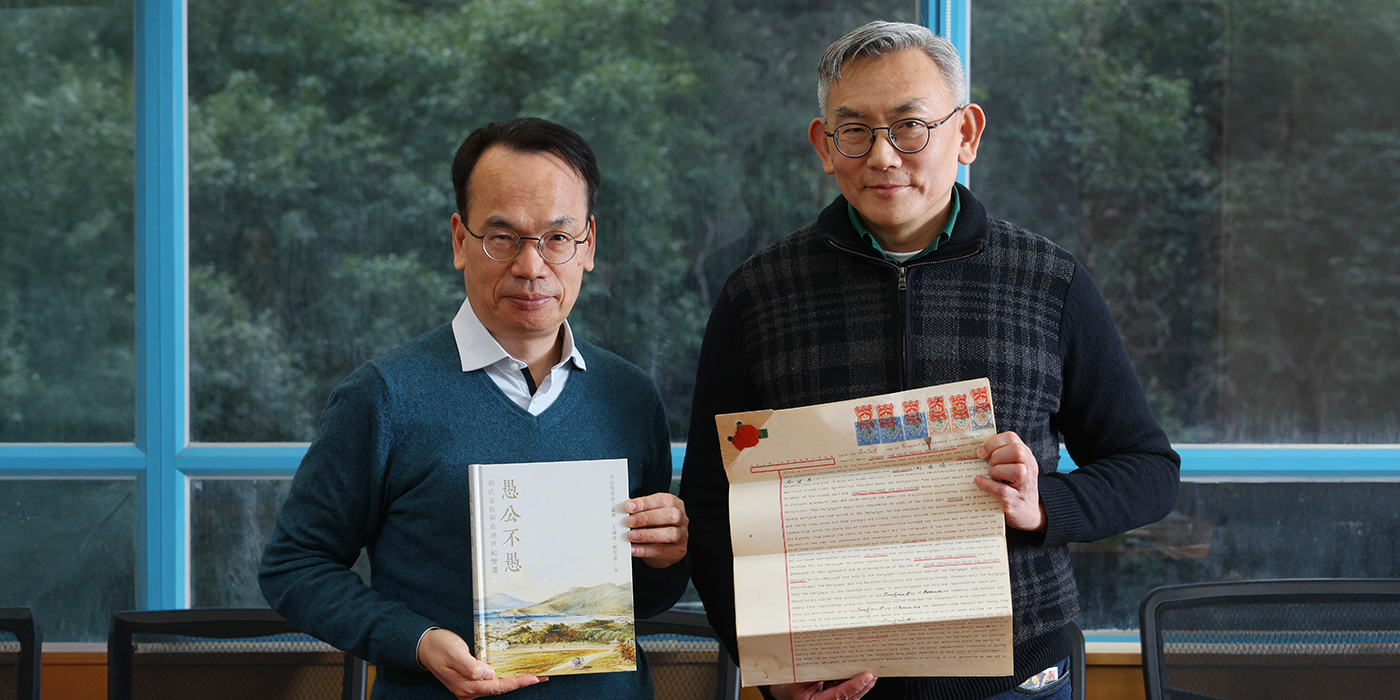

随着《译丛》功成身退,中大翻译研究中心的译丛丛书系列(Rendition Books)将延续其使命,继续贡献翻译和文学界。这个系列以学术内容为主轴,收录文章、小说、诗词和戏剧作品等。最新一册译丛丛书已于去年12月出版,收录汉学家何谷理(Robert E. Hegel)翻译的《隋史遗文》。

「我很享受在中大工作的日子,」胡志德教授说道。「我九岁随家人搬到香港,住了四年,很喜欢当时在香港的生活。」他以普通话总结《译丛》这段跨越半世纪的出版之旅:「担任《译丛》主编给我带来很大的满足感。它对国际翻译界和文学界有很大的贡献和价值。」

文:郑可祺