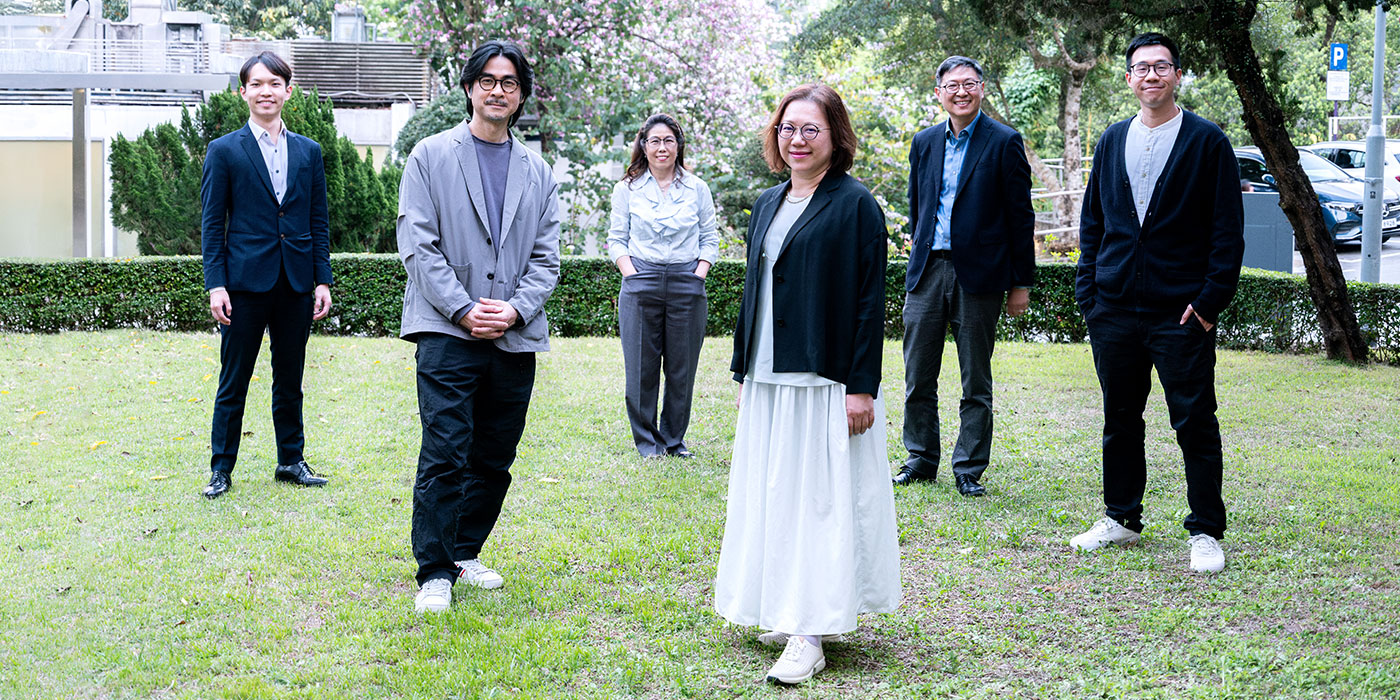

《看我今天怎麼說》台前幕後及協助單位人員:(左起)吳祉昊先生、黃修平先生、鄧慧蘭教授、屈紫薇女士、姚勤敏博士、黃卓翰先生

打破聾健界限的先行者

《看我今天怎麼說》放映會展示中大推動共融

2025年4月16日

由中大校友黃修平執導的電影《看我今天怎麼說》自2月上映以來口碑載道。3月24日,中大舉辦電影放映暨映後分享會,邀得導演及演員鍾雪瑩、吳祉昊,與中大手語及聾人研究中心主任鄧慧蘭教授對談,近千名師生及校友參與。

電影以三位聾人為主角,反映聾人社群的多樣性,也展現他們如何在融入主流社會的同時保持真我。鏡頭以外,電影製作團隊也由聽人和聾人組成,而促成今次聾健合作,中大功不可沒。

一切要由2003年鄧教授在中大成立手語及聾人研究中心說起,除了促進香港以至亞洲手語跨學科研究和培訓外,她也發現本港聾童在成長及教育由於缺乏手語及口語的雙語支援,導致語文能力欠佳,溝通困難和社交薄弱;故在主流幼稚園、小學及中學開辦手語雙語共融教育項目,以提升他們的教育水平及升學能力。團隊在2016年更創辦語橋社會資源有限公司(語橋社資)在社區推廣手語雙語在不同群體的好處。

《看我今天怎麼說》策劃人屈紫薇與黃修平為電影作資料搜集期間,獲語橋社資大力支持,得以到學校觀察雙語學習的情況,並與聾人社群作訪談。屈女士說:「觀課期間,我看到聾人學童自然地展現出自我肯定,令我印象深刻。」

聾人的光譜廣闊,部分如電影中子信的角色,以手語為母語,並以聾人身份為榮。這種身份認同深深打動了黃修平。他在讀到一部講述聾人故事的短片劇本後,對聾人文化產生興趣。他說:「我在創作時對聾人社群不是同情,而是代入他們的角度,理解他們的想法和需要。」為確保如實反映聾人的生活,製作團隊包括手語指導、聾人文化顧問,以至老、中、青、幼聾人演員等,他們均經語橋社資介紹聯繫。

語橋社資董事姚勤敏博士、總經理黃卓翰指出,口語教學多年來被用作聾童教育的主要方法,直至2006年聯合國的《殘疾人權利公約》承認手語並推動應用,才令手語和口語雙語學習漸受重視。例如在重要的公共廣播,手語翻譯開始出現在電視螢幕的一角。他們認為這齣電影探討聾人議題着實難得,也樂見社會反應正面。

在電影中飾演Alan的聾人演員吳祉昊自小在手語雙語共融教育計劃中的學校求學,口語、手語皆流利。他閱讀劇本後喜出望外,因當中對聾人生活的描寫細緻準確。「如(女主角)素恩畢業禮一幕,她在人群中只聽到嘈吵的沙沙聲,正是我的日常生活。」他笑說,並認為這電影是有效渠道,讓大眾認識聾人社群面對的挑戰和作出的貢獻。

中大校長盧煜明教授與一眾來賓參與電影放映會的啟動儀式。他致辭時強調中大對推動多元共融文化的決心,「致力確保全體成員在開放兼容的環境下,享有平等機會,得到尊重,盡展所長」。

在映後分享會上,黃修平指正如電影所示,聾人有不同聽力狀態,而「手語及人工耳蝸之爭」是確有其事,並非戲劇效果,他認為手語雙語共融教育計劃有助緩解這些矛盾。鍾雪瑩憑本片演出獲得第61屆金馬獎最佳女主角,她分享在為電影作準備期間認識一些聾人,與他們共事充滿熱情和歡樂,因他們都很歡迎聽人了解其文化。吳祉昊則根據自身經歷,認為香港的聾人政策仍有改善空間,不論是在學校、醫院、法庭等。最典型的例子是他在聽力測試中心,竟看到告示請人們留意叫號。

鄧教授作總結時強調,不同聾人群體之間盼彼此包容,遑論聾人和聽人之間。「重要的是我們以何種態度、眼光相待,期望電影讓大家明白互相尊重、溝通、接納的重要,讓我們的社會更多元共融。」

文:蔡卓慧

攝:LCT