冰天雪地中的一点绿

参与南极考察的中大学者探索研究当地植被的前景

2025年4月30日

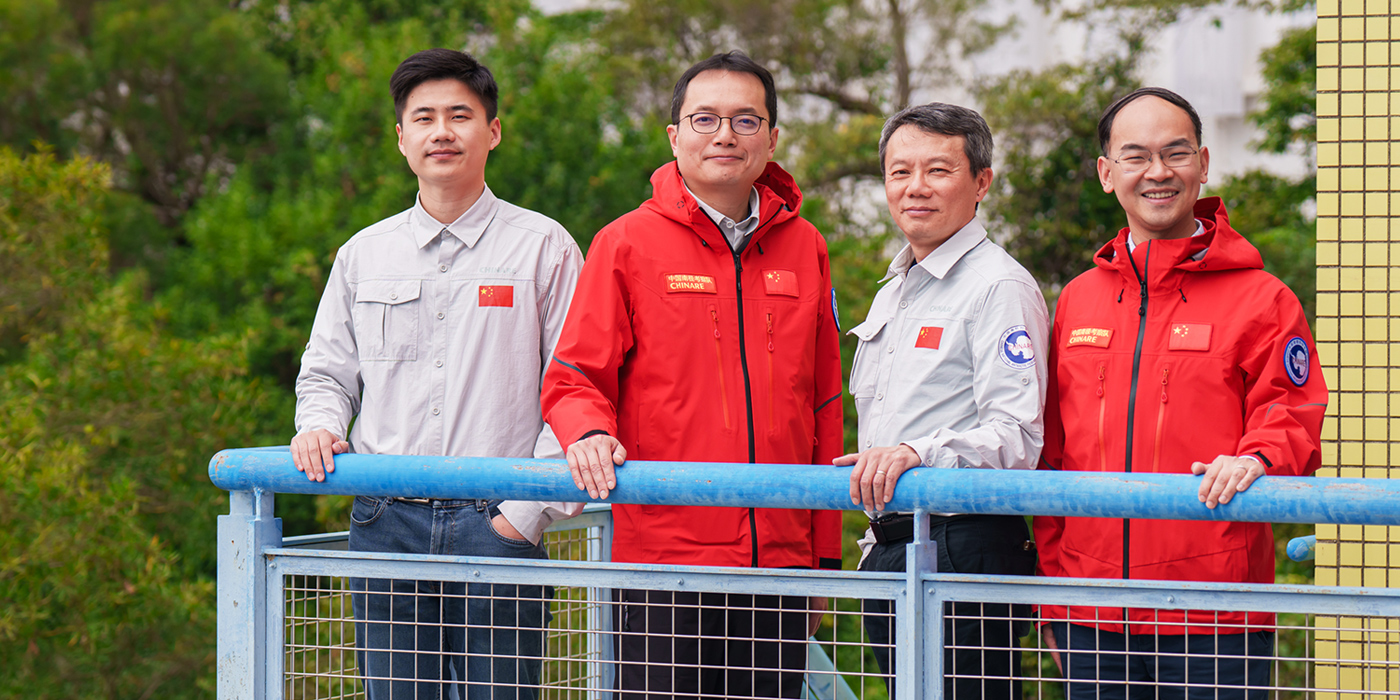

不少学者研究全球暖化的影响时,都选择聚焦于冰盖溶化。但四位今年初完成南极考察行程的中大学者选择另辟蹊径,研究南极洲植被扩大的现象。

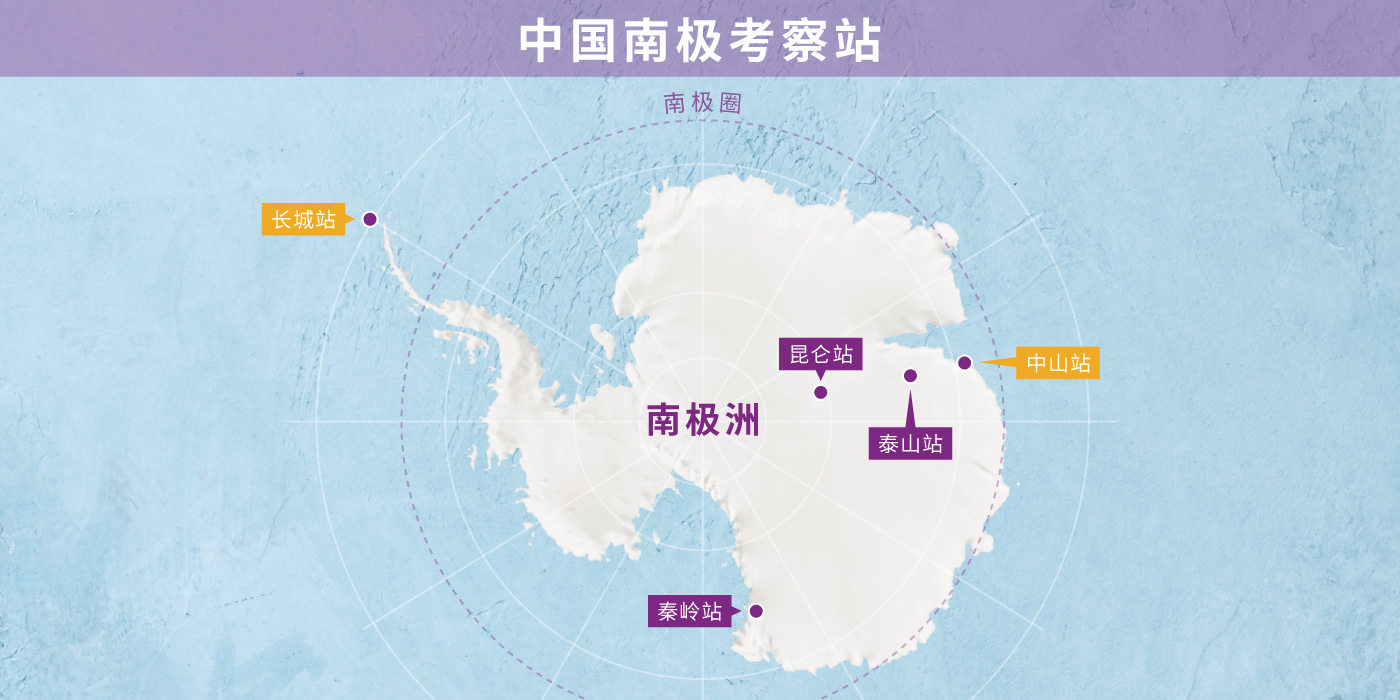

去年10月,《走进中大》报道中大地球与环境科学系的周达诚教授、刘琳教授、陈昭良博士、以及生命科学学院的徐子祺教授获中国极地研究所邀请,前往南极洲参与中国第41次南极科学考察。今年3月,这四位学者应邀再谈南极之旅;期间阐述他们的新研究方向。刘教授表示:「我们将焦点放在南极洲的绿化问题,以及南极不断增长的植被。我们都是生物地球化学学者,所以好奇气候变化如何影响当地的植被、土壤和水分。」随着气候变化日益严重,他们抓住这个千载难逢的机会,到中国在南极设立的首个考察基地长城站看个究竟,而另一位获邀参与南极考察的中大生命科学学院教授文嘉棋,今年3月随我国第一艘国产破冰船「雪龙2」号进行考察,预计5月返港,是次香港学者参与南极科学考察,亦是继去年4月「雪龙2」号访港以来中大与中国极地研究中心合作的又一里程碑进展。

谈到南极洲的研究可能时,徐教授以南极出现的「春池」为例,这些淡水浅池为一种充满生物的临时湿地,通常因夏季融雪而产生。南极近年气温上升,导致春池数目增加,但内地和其他国家的学者对此涉猎不多;四位中大学者因此决心深入研究这种春池,希望填补这知识上的空白。徐教授说:「这个地方充满生命力,看到五颜六色的生物,我自己通常做南冰洋的研究,但看到陆地的植被,也觉得很有趣。」

刘教授考察期间的日记也记录了南极春池中的生物多样性。他写到「许多小池塘孕育了多样的藻类及微生物,形成五彩斑斓的图案」,又说「我们这次采集了近300个样本,试图量化全球暖化背景的影响」。这些样本都已送到「雪龙」号的冷冻库;破冰船4月初左右回到上海后,样本将被运送到香港,研究人员就可以各自开展研究。

| 阅读更多刘教授南极考察日志,可按这个连结。 |

争分夺秒

四位学者的南极之旅跨越圣诞和新年,却没甚么留意身边的节庆活动。徐教授解释说,他们必须抓住天气好的日子出外采样:「我们这次去南极,不是为了观光,而是希望可以达成一些目标。所以我们争分夺秒,天气好、装备齐,那就出去。我们不会心想『下次才去吧』,因为不知道会不会再有机会。」

陈博士到访的考察站与三位教授不同,却更能体会南极天气的变幻莫测。他原定去年12月中启程,出发前夕却接获电话通知,当地往后天气不稳定,因此他第二天就需要出发。「接下来的大概24小时,我基本上没有睡觉,要准备各种工具,又要改签机票,准备行李。」博士抵达澳洲政府在威尔克斯地设立的凯西站后,当地持续高温令他无法转飞1500公里外的中国中山站。他因此滞留凯西站多时,并笑言自己「被迫」参加考察站举办的消遣活动。

过了一段时间,陈博士看厌了冰山,于是向澳洲当局申请到考察站外进行初步采样,期间收集了凯西站四周的苔藓、菌类和其他有机物质;各种样本为这位热衷于研究沿海生物的生物学家开发了无限研究可能。陈博士从凯西站和中山站收集到冰块、苔藓和企鹅羽毛等物质,两者的比较让他的研究取得新进展。「我到了南极之后,我的研究计划改了很多,因为我没有想到这里会有这些植物和羽毛,很多事情我都没想到。所以,我要不断在现场更新自己的计划。」

跨越国界的圣诞新年

身兼地球与环境科学系系主任的周教授表示,虽然长城站的圣诞气氛不算浓厚,考察站的研究人员仍相处融洽。三位教授旅途上参观了乔治王岛(King George Island)上与长城站相邻的南韩、乌拉圭和智利考察站,建立了国际友谊;元旦当日,他们更到访俄罗斯别林斯高晋站(Bellingshausen Station),并与驻站的研究员交换礼物。教授回忆说:「我们有位研究员车辆抛锚,很快就找到其他站的人来帮忙。大家互相帮忙,告别的时候都有点难舍难离。」

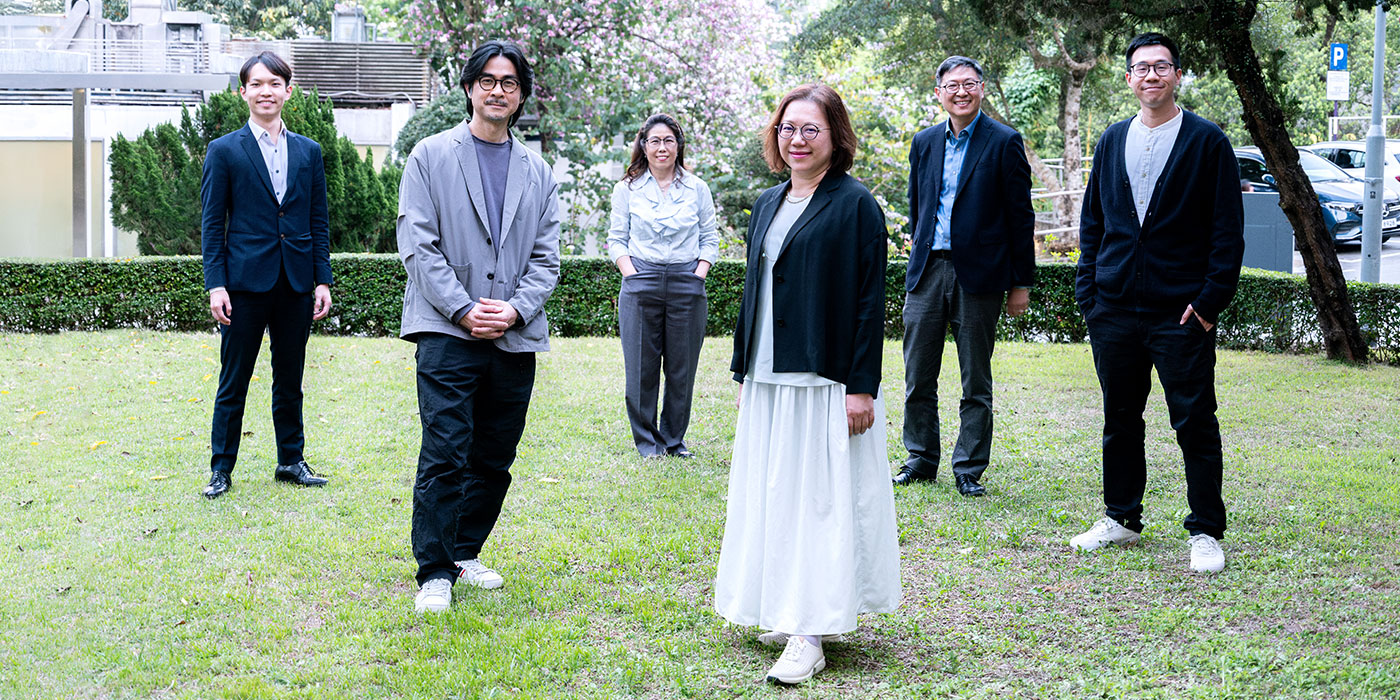

四位研究人员即使暂别南极,仍秉承这种国际合作精神;他们自1月初回港后,与英、美大学开展多项研究,希望进一步分析所采集的样本。与此同时,地球与环境科学系3月初举行的成立典礼也邀得不少中国极地研究所同行出席。

展望将来,刘教授认为中大在国家自然资源部的支持下,通过参与这次南极考察进一步确立科研创新方面的优势,有助推进大学未来极地与极端环境研究。他说:「中大希望能够继续,不仅是参与,而是领导香港的科学家积极参与南北极科学考察。」周教授则表示,「我们今年的考察,只是一个时间定点,我们希望看得长远,希望可以之后每年都有机会做多一点。我们若只看今年和明年的温度,不会看到变化,你要看得长远才可以看到趋势。」

有见及此,中大希望藉这次南极考察巩固优势,今年北半球夏季将带领香港科学家前往北极黄河站,又于今年底加入中国第42次南极考察。刘教授说:「国家做南极研究已经有四十多年了,那我们也要想:我们的贡献是甚么?希望我们这次考察的角度,可以变成中大的『南极研究品牌』,这样我们就可以长期做下去。」

文/徐跃羚

摄/Steven Yan