中大、中大(深圳)学生共思绿色城市规划

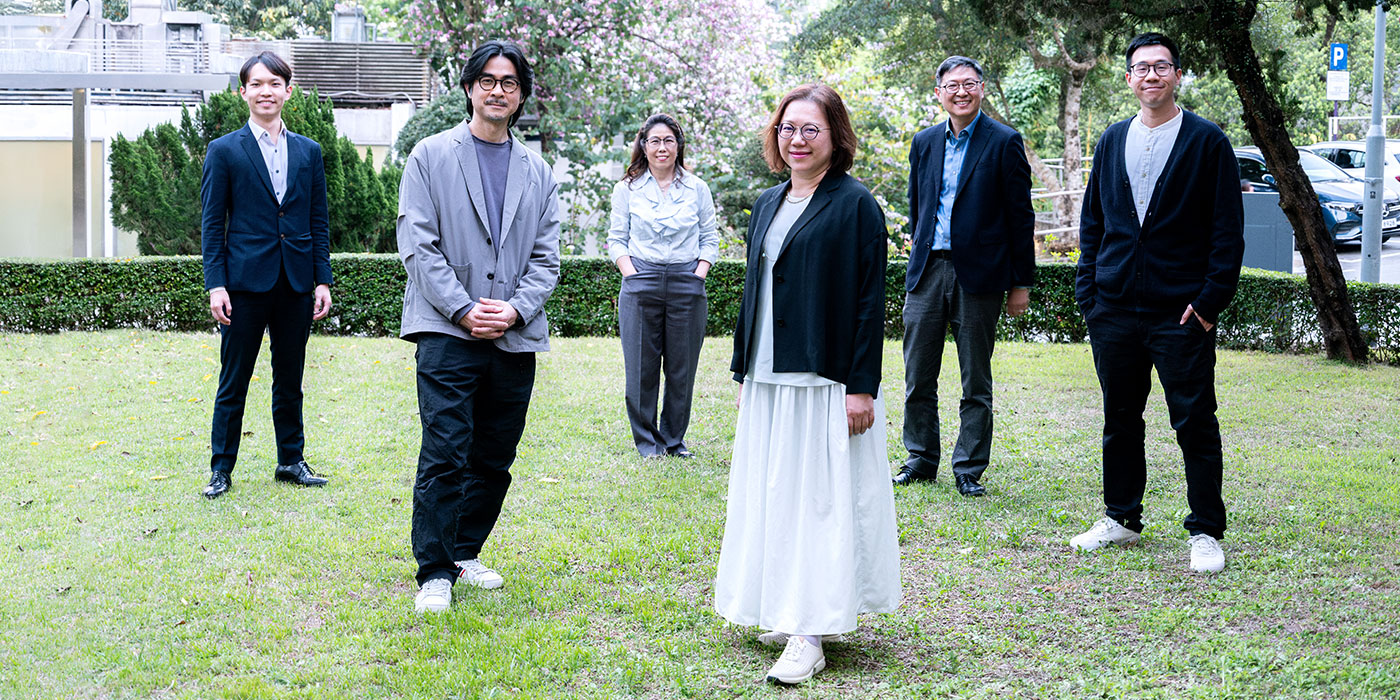

夏日初临的5月底,中大联合书院和中大(深圳)道扬书院合办绿色公益研学营,15名同学连同两院院长王香生教授和吕宗力教授,四天内考察香港及深圳多个推动城市可持续发展的设施和地点,探讨两地如何规划环境及保育生态。

参观本港过渡性房屋,是研学营其中一项重点行程。为迅速改善基层市民(特别是劏房户)的居住环境,港府计划兴建逾20,000个过渡性房屋单位,其中14,000个已落成。

研学营成员考察了荃湾象山村由空置校舍改建而成的「乐屋」,以及即将竣工的牛头角彩兴路项目,了解港府如何利用闲置资源和先进技术,为弱势社群提供理想居所。

发挥创意的绿色建筑

荃湾信义学校空置逾十年,房屋局耗资4,000万元将其校舍改建为过渡性房屋,提供145个三至四人单位,供轮候公屋多年的住户申请。改建方式是将课室垂直分为两半,每户逾200平方呎,设独立厨厕。乐屋天台设有太阳能板,每月能节省二三千元电费,拨入公用户口。象山村乐屋于2021年10月动工,翌年4月完工,相比兴建传统公屋需时七年,时间大幅减少。

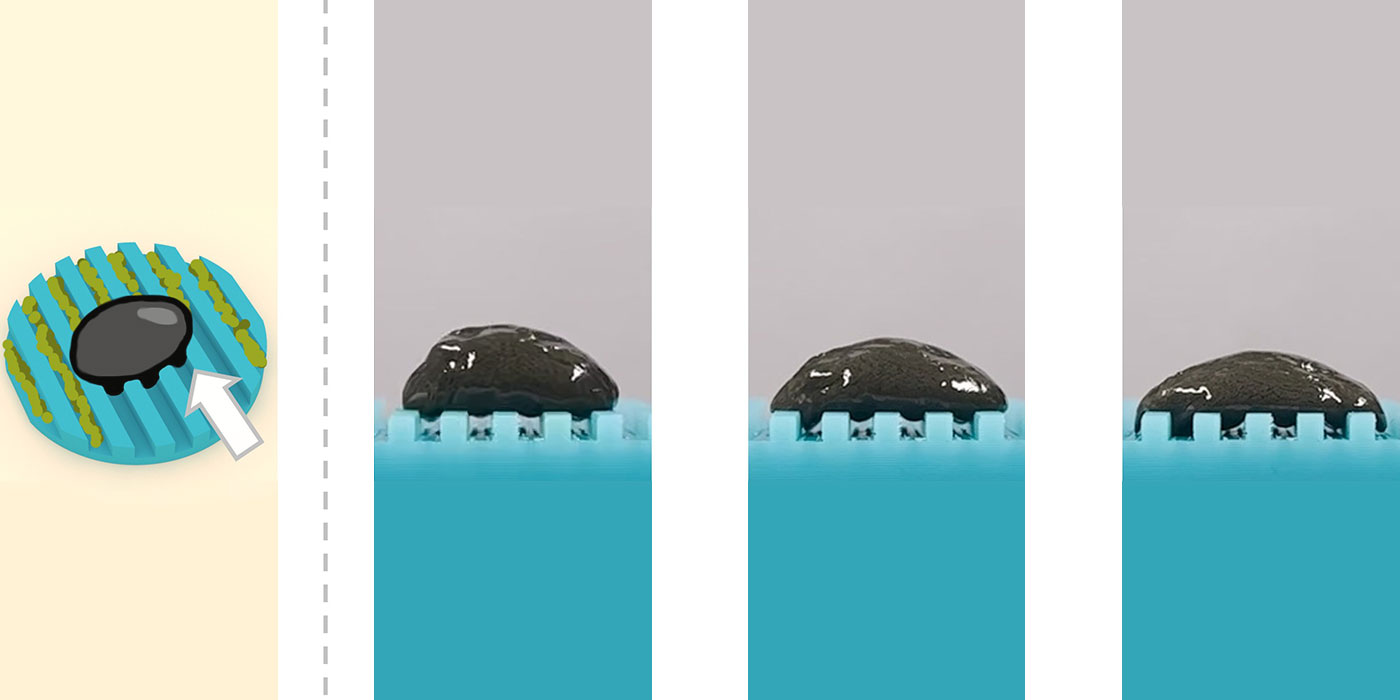

牛头角彩兴路项目共有329个单位,以组装合成方式花11个月建成。单位犹如乐高积木,事先在工场准备好预制组件,运到工地吊装,即告完成。项目顾问袁国章表示,房舍引入「被动建筑」的概念:「非洲一些原始村落,未经雕琢,但采光和通风很舒服。我们在设计中融入绿色元素,不用再花钱兴建环保设施。」

住屋不仅是物业,它关乎的还有人的身心健康和尊严。在彩兴路工地,房屋局副局长戴尚诚介绍过渡性房屋,强调人的福祉是最终关怀。他称,根据乐善堂和香港大学今年3月发布的研究,劏房户搬进过渡性房屋后,家庭关系、健康、儿童幸福感,甚至入息均明显改善。「有些小孩子从来不笑,搬进单位后却感到幸福,跟以前完全不一样。」

幸福在乎用心发掘

研学营成员、道扬书院量化金融二年级生吴迪直言,本港过渡性房屋是此行给他最深印象的项目:「以前从没见过,甚至没考虑过可以这样利用闲置的土地,也没想过改建的成本可以这么低。它给我另一个视角去看待闲置资源,和感受活化的好处。」他称,内地有很多停工的「烂尾楼」长期弃置,乏人管理。相比深圳,他认为港人的环保意识,特别是对野外生态的保育较好;深圳则是日新月异的城市,在规划上更符合现代环保观念,并有更大空间利用科技,转化生活垃圾。

道扬书院计算机科学一年级生沈小舟亦认为,过渡性房屋能缓解基层生活压力,又能利用闲置资源,且建造成本低廉,是双赢做法;组装合成建筑工艺,也令她惊艳。联合书院地理与资源管理学四年级生任俊羿则觉得,港深条件不同,各有可互相学习的地方,行程涵盖的深圳深能东部环保电厂,以垃圾发电,每日处理5,000吨垃圾,是「聪明做法」,值得香港借镜。「香港的垃圾是填埋的,新界东北的堆填区长期被投诉传出恶臭;而这边也有用电的需求,希望港深两地将来在这方面能够合作。」

中大与中大(深圳)致力履行社会责任,在教学、研究及校园日常运作中奉行可持续发展原则。中大联合书院与中大(深圳)道扬书院首次合办为期四天的绿色公益研学营,两院同学走出校园,探索了两个城市低碳环保建设、可持续发展、再生能源及生态保育等多个领域,留下深刻印象,同时也促进了他们对香港和深圳可持续发展持续参与,并思考如何为共建绿色地球作出贡献。

文/Amy Li

联合书院提供照片