科研的协同效应

医疗机械人跨学科团队为神经系统病患带来盼望

科学创新往往源自跨学科对话的协同效应。中大和港大的跨学科团队共同研发了全球首个由磁共振成像(MRI)导航的手术机械人,可用于术中双侧立体定位深脑神经外科手术,能更有效和精准治疗柏金逊症、脑肿瘤和神经精神疾病等。

立体定位神经外科手术是一种利用外部定位系统定位手术目标的技术,广泛应用于脑部活检、肿瘤消融、药物传递以及深脑刺激手术(deep brain stimulation, DBS)等领域。DBS类似心脏起搏器,通过植入的电极向深脑区域传递电讯号,有助于恢复正常的神经细胞活动。

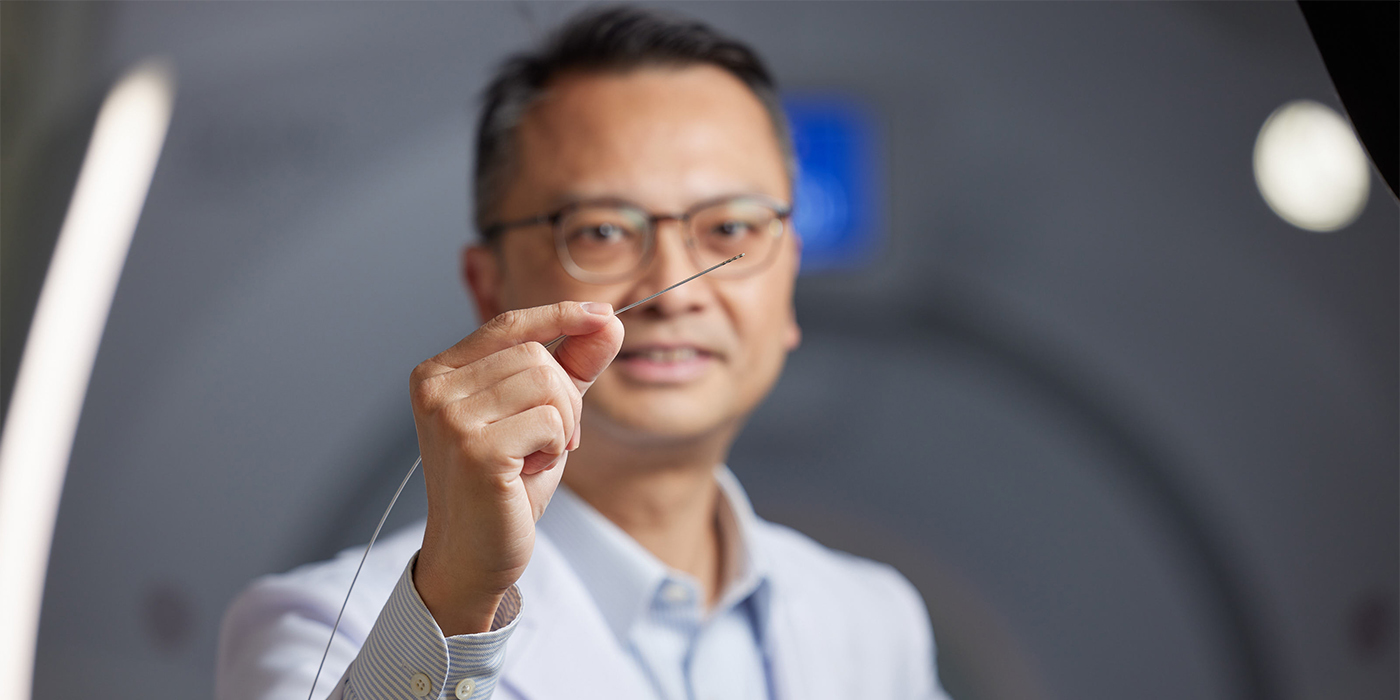

中大神经外科学系主任陈达明教授说:「DBS由潘伟生教授引进亚洲。1997年1月,我们在威尔斯亲王医院进行了亚洲地区的首个DBS手术。」深脑刺激手术非常复杂,外科医生仅将标记放在微小的脑核结构定位,避免损害周围的重要组织。因此,陈达明教授与港大的医疗机械人专家郭嘉威教授合作,开发了一个用于手术精确定位的「术中路线图」。

系统经人体标本和头骨模型测试验证,初步结果为未来临床研究、以至临床应用奠定了坚实的基础。研究结果已发表于顶尖国际学术期刊《Advanced Science》。

陈教授解释说:「如果没有外科医生和生物医学工程之间的跨学科知识交流、遗体捐赠者『无言老师』的贡献,以及医疗机械人创新技术中心将的先进设施,我们就没法加快取得这个技术突破。」

实时更新的术中路径图

由于脑部空间有限,而且组织脆弱,手术精准度要求甚高。医生钻开头骨后,脑部可能会移位或萎缩。为了提升准确度,传统的深脑刺激手术往往在病人清醒时局部麻醉进行。外科医生凭借病人的口头或手势反馈确保在脑内精准植入电极。

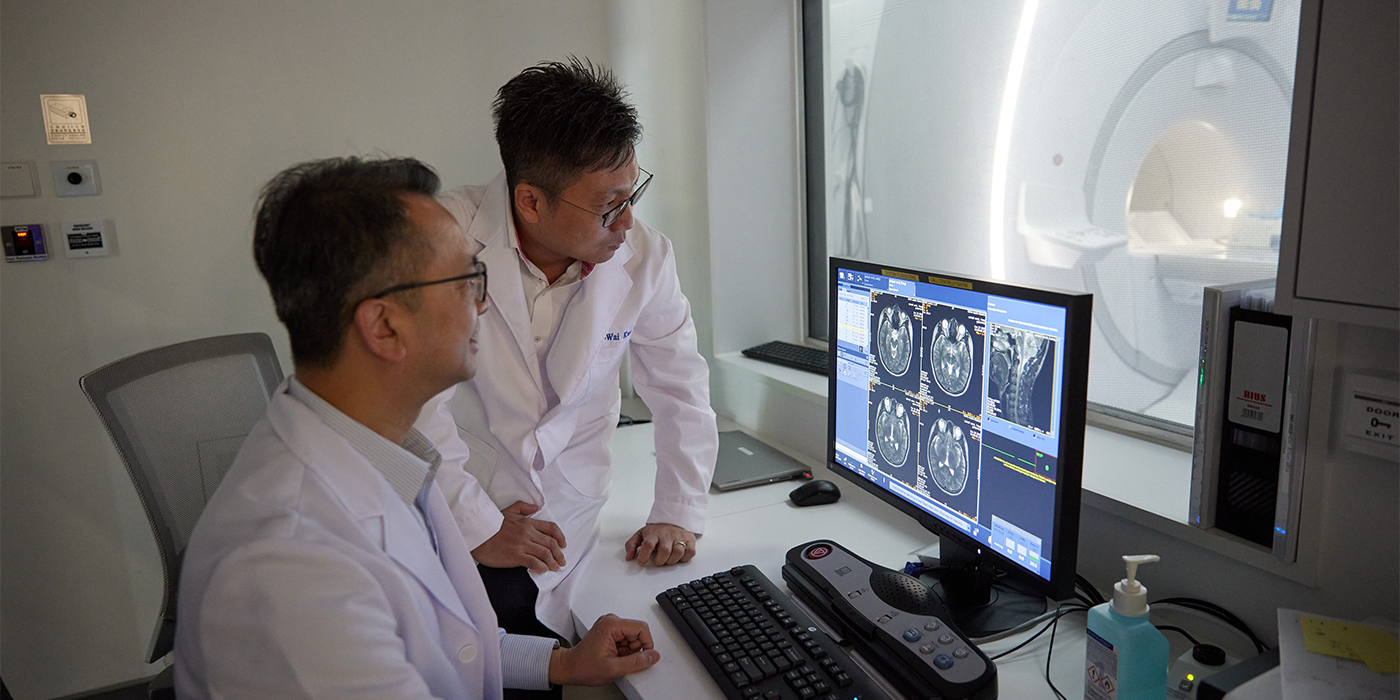

为了减轻病人的疼痛、手术更安全和更有成效,团队构思研发由MRI导航的机械人,精准和灵敏度高,可用作立体定位手术的实时路径图,外科医生以此准确操作和评估对左右两侧脑部目标位置的立体定位手术,病人因此可选择做侵入性更少的全身麻醉手术,减少痛苦。与传统的单侧手术相比,新技术可以将手术时间从八小时减少至四小时。

目前的手术过程单靠电脑断层(CT)成像辅助。「一些脑部结构,如丘脑底核,只能通过MRI来观察,但机械人无法在MRI环境中运作。」MRI扫描器本身有强大磁场,大部分金属配件,包括一般机械人的电磁摩打,都不能使用。「因此,我主动联络郭教授,共同开发由MRI导航的机械人,可用于双侧立体定位的神经外科手术。」

团队联手开发的手术MRI导航的机械人定位器结构轻巧,可通过手动操作微调软体机械人配合过柔体机械人,重量为203克,直径97毫米,高度81毫米,其头颅固定结构可以于大多数标准头部线圈成像系统运作,能应用于细微的医疗程序,如活检、注射和深脑刺激手术。

机械人定位器的操作分为两个阶段:神经外科医生根据术前影像,将机械人定位器按已计划的轨迹定位,系统内置的光纤照明会实时自动显示与计划轨迹之间存在的角度误差。当医生把定位器调校至接近计划轨迹,且误差少于5度的位置,系统会被遥距锁定,之后自动将手术器械导轨定位到计划轨迹。其间,有限元分析(FEA)的力学数值分析技术,将液压驱动器的结构设计优点充分发挥,实现器械导航的自动化精确定位(误差少于0.2度)。互动式机械人定位器的详细内容可见于此流程图。

港大工程学院机械工程系副教授郭嘉威教授补充:「系统在不同使用阶段都可透过线驱动煞停机件和颗粒阻塞等软体机械人机制,能稳妥地锁定方向。其深度锁止器可辅助设定手术器械(譬如探针和电极)探入的深度。外科医生再透过机械人定位器,手动放入器械以进行活检和注射等程序,并透过随后的MRI来监测手术过程。」

为达到最高的瞄准精确度,团队亦为系统设计了微型无线全方位追踪标记,协助机械人系统在MRI环境进行三维定向及定位。整个系统由适用于磁力共振的材料制成,不会产生电磁干扰,容许进行术中MRI导航来评估手术成效。

软体机械人的运作机制精妙,背后的构思可以追溯至郭教授在中大攻读硕士期间的研究。当年他开发了一个模拟笔触的机械人绘画系统,装置内设有透明绘画板,画板下方有摄录镜头,可实时获取和分析数据,系统配备投影修正和影片分割演算功能,让机械人得以绘制中国画和书写中国书法。

从对话到临床应用

这个跨专业团队的研究项目意味着脑部手术迈向新里程,病人可以得到更安全、更准确和更高效的治疗。「新研发的系统可以消除传统立体定位的固有误差(即框架精度、影像融合差异和测量误差等),从而提高仪器放置的精确度,确保手术结果。随着手术时间缩短,患者的舒适度和满意度也随之提高。」陈教授解释。

在全球首个用于双侧脑外科手术的MRI导航机械人面世后,研究团队得于2018年在澳洲举办的电机电子工程师学会(IEEE)国际机械人与自动化会议获颁「最佳会议论文奖」,该会议是国际最大型及顶尖的机械人学术会议。

研究得以顺利推进,有赖中大位于InnoHK的医疗机械人创新技术中心(MRC)的支持。在系统的临床前期试验中,团队利用MRC的磁共振扫描设备,对原型进行了头骨模型和大体试验,以验证其在人体解剖学中的临床应用流程和可行性。结果显示,机械人的精准度达到误差小于3毫米的水平。除了脑部手术,这一突破还可以应用于其他MRI导航的介入治疗,如心脏导管检查和组织活检。

研究团队以MRC作为立足点,与各地临床和工程伙伴紧密合作,如威尔斯亲王医院、中大生物医学工程学系、伦敦大学学院和约翰霍普金斯大学等,持续交流灼见,为研究项目带来深远的协同效应。

这个跨专业科研成果已经准备好进行临床应用测试。香港首个手术中磁共振成像(iMRI)系统将于2024年第三季度在屯门医院投入服务。在未来五年,香港将会建立两至三个iMRI系统。

10年后,香港65岁以上的市民将占人口的38%。像柏金逊症这样的退化性疾病,是继阿兹海默病之后第二常见的疾病,将对社会构成沉重的经济负担。团队研发的iMRI系统可促进立体定位手术,可以解决未来社会的燃眉之急。

文/ Jenny Lau

摄/ Keith Hiro