抚今追昔

朱慰先追溯香港百年投机历史,重述香港故事

许多学者进行历史分析时会参考官方文件,朱慰先教授却另辟蹊径,博览民间书信和大众媒体的材料,例如报纸副刊和杂志,从中了解普罗大众的观点。

她接受《走进中大》访问时说:「这些内容丰富的资料,栩栩如生地记录殖民地时代市民的生活。我对于历史论述如何通过多重、混合构建叙事,非常感兴趣。」

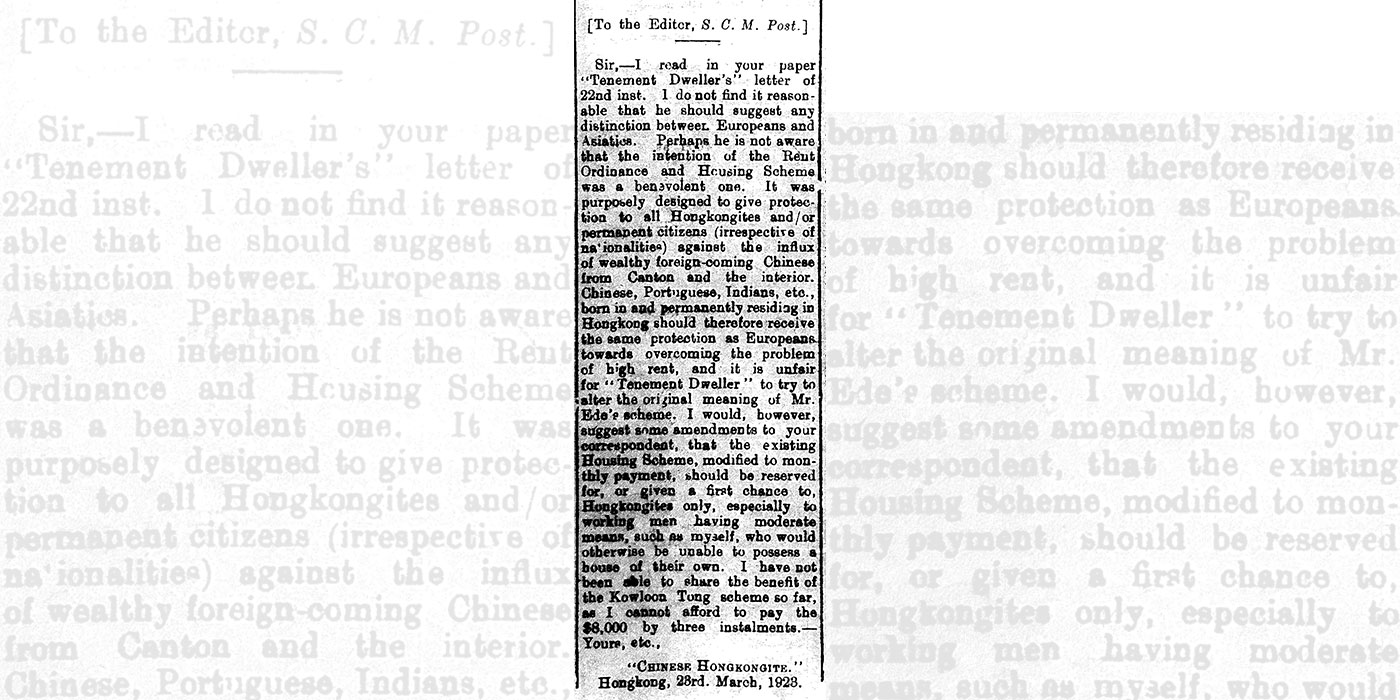

她惊讶地发现,非本地投资者助长香港楼价飙升的趋势,早在上世纪二十年代初露端倪。当年媒体曾就此问题刊登许多读者致编辑的信件,其中一封署名为「中国香港人」(Chinese Hongkongite)致函《南华早报》,批评两类房屋投机者。

撰稿人表示,中国内地移民和欧洲人手握重金来香港置业,他亦慨叹不应该任由欧洲人独享有在专属区域生活的特权。

「在香港出生及长期居住的中国人、葡萄牙人、印度人等,理应获得与欧洲人相同的保障,以解决租金高昂的问题,」这位撰稿人进一步建议,现行的房屋计划「应只保留给香港人,或给予香港人首次置业的机会,特别是像我这样经济能力一般的在职人士,否则大家将无法拥有自己的房屋」。

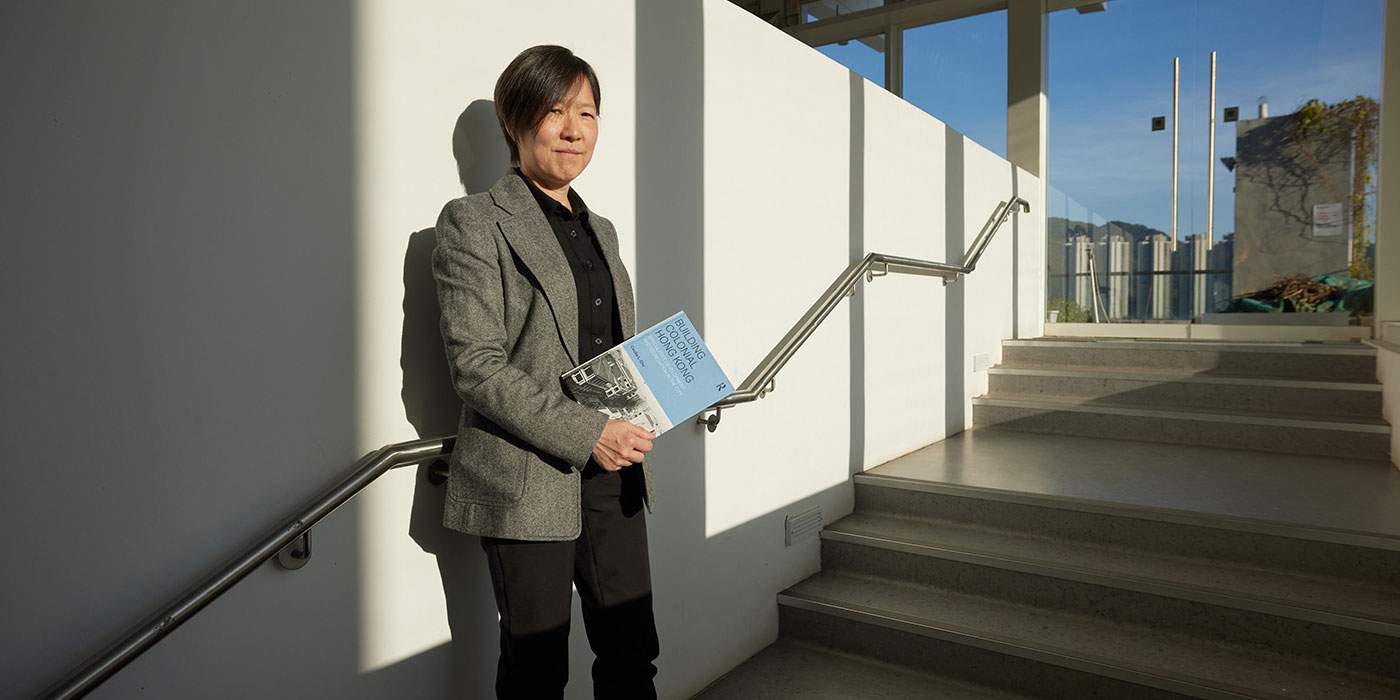

城市历史学家、中大建筑学院朱慰先教授在研究香港的都市发展史期间,读了这封信及好些历史文献,深受启发。她在2022年出版专著《投机城市:英殖香港的城市发展与区隔》(Building Colonial Hong Kong: Speculative Development and Segregation in the City),追溯香港从1880年代至1930年代的城市规划发展,分析香港都市投机主义的出现及其对社会差距的影响。

文献资料显示,早在上世纪初,香港人已在思考自己的身份认同,并抵制那些被指令房地产投机变本加厉的外来者。「如果你今天看到这段话,你可能不会意识到这是发生在一百年前的事。这种现象非常有趣。」

深究民间历史文献

朱教授从香港、英国及其他城市搜罗大量历史文献,精挑几个重要个案深入研究,发现殖民地都市发展的逻辑矛盾:既要促进本土投资,以支持自由放任的房地产市场,同时在殖民地空间秩序的等级体系中,强制执行以种族为基础的隔离政策。

朱教授的专著荣获两项国际权威图书奖,分别为城市历史协会2023年度最佳非北美城市历史图书奖,以及国际规划历史学会2024年度图书奖。这两个奖项都是首次颁发给有关香港的书籍,标志着香港历史和香港研究的学术追求,达到了历史性的里程碑。她说:「能够得到两个城市历史和规划历史领域顶尖学术机构的认可,我感到非常荣幸。」

高地价:香港的历史轨迹

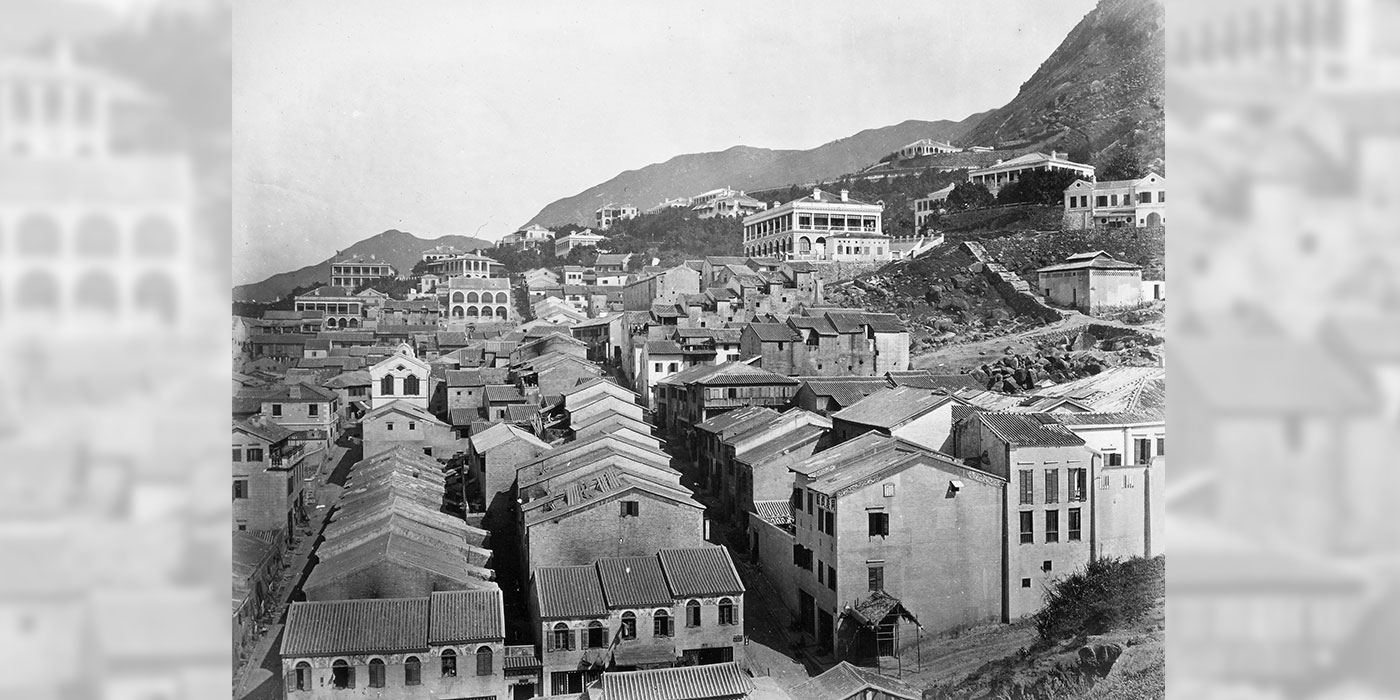

1880年代的香港是一个繁忙的殖民地转口港,有众多欧洲人居住(主要是英国人),他们住在半山区和太平山顶的豪华宅邸,而大多数华人劳工则如沙丁鱼般挤在太平山区挤拥的唐楼。

唐楼是一种中式楼房,由木质结构、青砖墙和斜瓦屋顶组成,是低下阶层群众的典型居所,其典型特征是背靠背的建筑结构,令室内光线暗淡、窒碍通风。尽管出现社会不平等,恶劣的居住环境一直没有改善,香港仍然吸引了不同阶层的寄居者和移民,他们最终都住在这些建筑物。为了提高社会地位,他们悉力积累财富,土地和物业投机属其主要置富的门路。

自19世纪以来,香港殖民政府的大部分收入都来自于高地价政策下的土地出售,这种做法一直延续至今。最大的问题是如何增加收入并减少支出,因为英国政府除了军事费用外,不负责殖民地的任何财政。

中式唐楼的投机

唐楼与西式住宅「洋楼」形成对比,两者的区别在于,前者可以细分为多个隔间,而后者只能租给一个家庭,不得转租。自然而然,大多数富有的房东都想投资唐楼,以获得更高的租务回报。

朱教授说:「尽管太平山区外观破旧不堪,但由于能带来高额收益,它在投资者中非常受欢迎。」虽然唐楼的建造灵感来自广州的竹楼,但唐楼业主建造了香港版本,以容纳更多租户,从中赚取更多利润。每栋楼有三至四层,每层容纳五到六户家庭,这种布局将每个家庭限制在一个小隔间的大小,只有足够的空间放床,卫生环境恶劣,租户甚至会在其中饲养家禽。

1894年,太平山爆发鼠疫,挤迫和不卫生的唐楼加剧公众健康危机。为了改善居住环境,防止疾病传播,殖民地官员强制规定唐楼必须装设较大的窗户,楼高不得超过四层,并禁止背靠背建筑。现时除了威灵顿街120号的永和杂货店等个别例子,背靠背的唐楼已所剩无几。

关于怀旧和社会公义

朱教授是土生土长的香港人,14岁那年移居加拿大,25岁回港,其后到美国攻读博士学位。她说:「我对香港有很深的感情,但事实上,我人生一半的时间都不在香港。」

身处加拿大的时候,她开始思考既定的民族、种族和性别概念。她说:「我总觉得自己的文化身份在东西之间,既不纯粹是香港人,也不是加拿大人或美国人,反而激发了寻觅身份认同之旅,思索我们如何建构身份,如何诠释文化遗产。」这些文化反思,促使她以崭新的视角、以更加客观的方式分析香港。

作为拥有设计和保育专业知识的城市历史学家,朱教授研究促进建筑环境形成及其对社区影响的社会文化动态,重点关注亚洲。她探索空间设计、表现形式和社会意义创造之间的复杂关系,特别是专业人士和公众对建筑和景观的理解,如何促进城市发展并塑造集体社会目标。

她对于社会对文物保育的意识存批判的态度,认为大众太过缅怀过去、将过去浪漫化,反而会妨碍我们反思香港复杂的殖民地历史。

这位城市历史学家补充说:「我们不应只歌颂古雅、美丽的唐楼,将这些建筑物视为怀旧或旅游打卡点,却忘记了一个多世纪前,那里的居民其实生活得很艰苦,甚至忽视了一百年后,香港仍有许多人住在劏房中的事实。」

对朱教授而言,保育不仅是保存建筑物的结构,也是诠释建筑物的故事及其多重社会意义。「建筑环境代表着甚么?那些建筑物的历史意义是甚么?过去与现在有何延续性与不连续性?能否好好利用这些空间,促进改善社会?」这些问题依旧挥之去不,对当今世代而言,仍然迫在眉睫。

文/刘婉瑜

摄/Keith Hiro