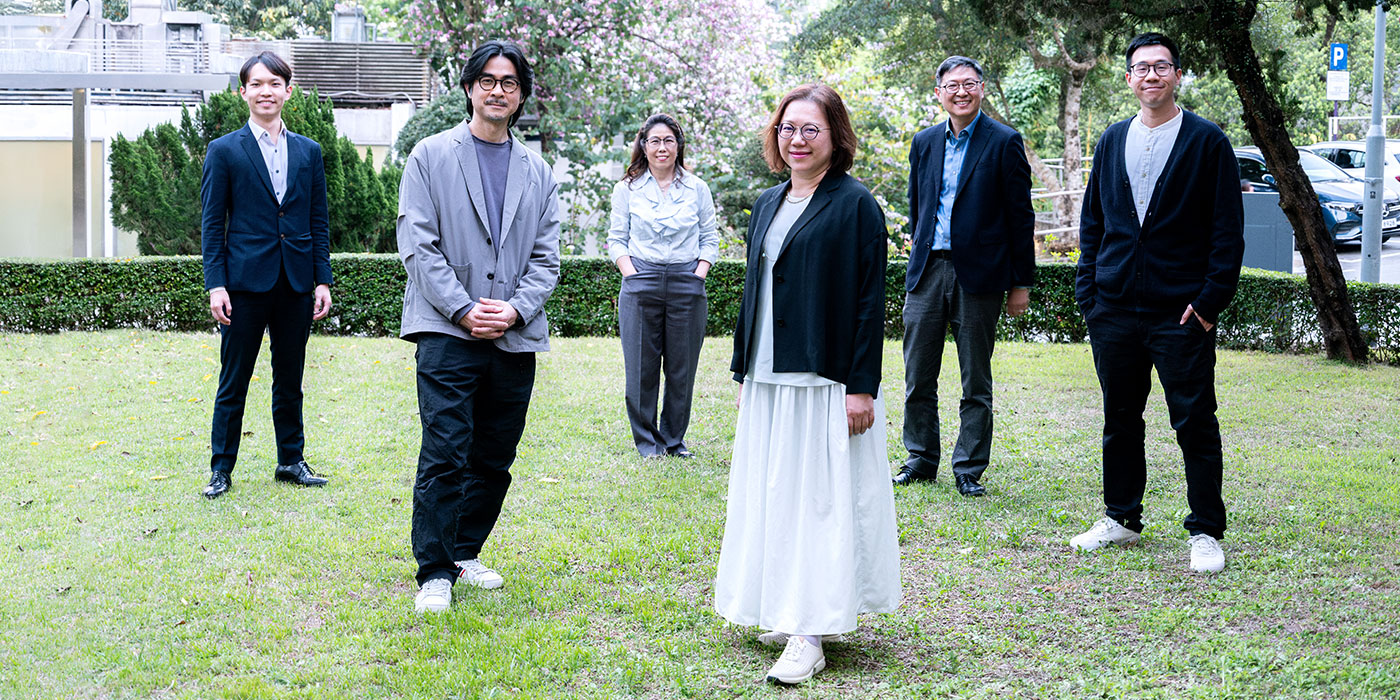

中大、中大(深圳)學生共思綠色城市規劃

夏日初臨的5月底,中大聯合書院和中大(深圳)道揚書院合辦綠色公益研學營,15名同學連同兩院院長王香生教授和呂宗力教授,四天內考察香港及深圳多個推動城市可持續發展的設施和地點,探討兩地如何規劃環境及保育生態。

參觀本港過渡性房屋,是研學營其中一項重點行程。為迅速改善基層市民(特別是劏房戶)的居住環境,港府計劃興建逾20,000個過渡性房屋單位,其中14,000個已落成。

研學營成員考察了荃灣象山邨由空置校舍改建而成的「樂屋」,以及即將竣工的牛頭角彩興路項目,了解港府如何利用閑置資源和先進技術,為弱勢社群提供理想居所。

發揮創意的綠色建築

荃灣信義學校空置逾十年,房屋局耗資4,000萬元將其校舍改建為過渡性房屋,提供145個三至四人單位,供輪候公屋多年的住戶申請。改建方式是將課室垂直分為兩半,每戶逾200平方呎,設獨立廚廁。樂屋天台設有太陽能板,每月能節省二三千元電費,撥入公用戶口。象山邨樂屋於2021年10月動工,翌年4月完工,相比興建傳統公屋需時七年,時間大幅減少。

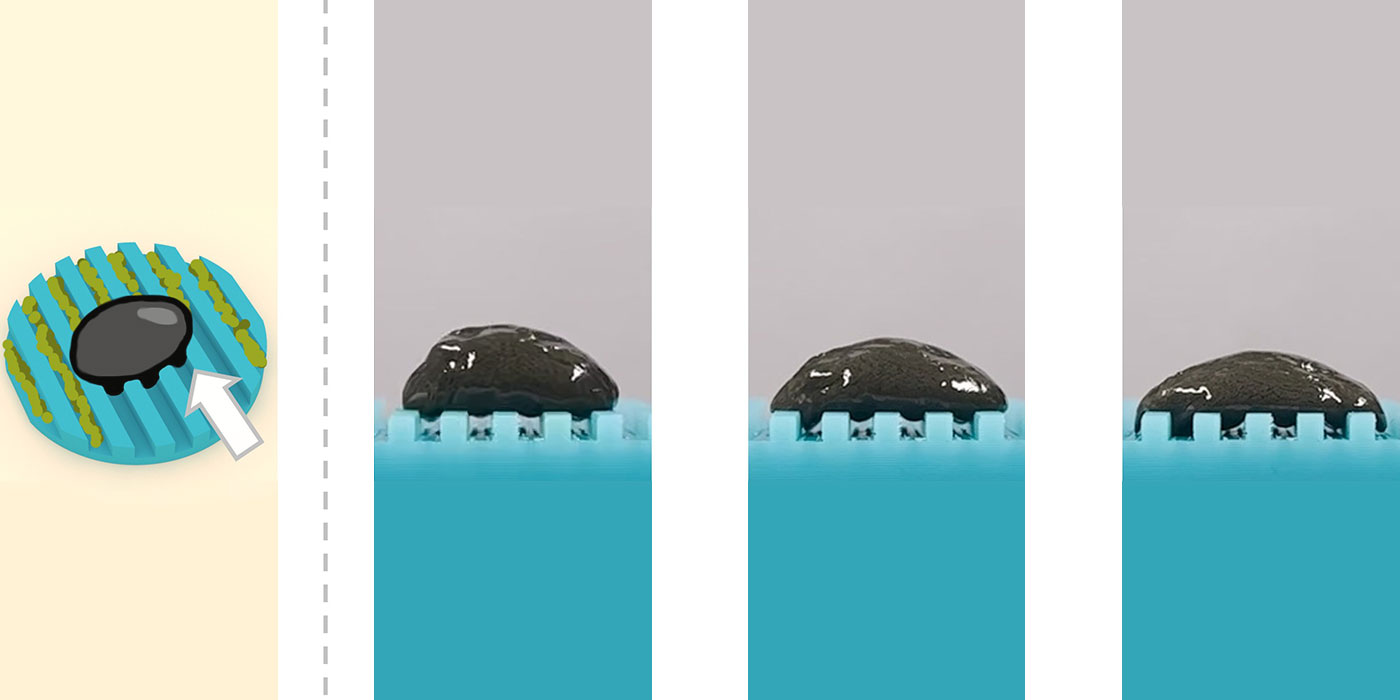

牛頭角彩興路項目共有329個單位,以組裝合成方式花11個月建成。單位猶如樂高積木,事先在工場準備好預製組件,運到工地吊裝,即告完成。項目顧問袁國章表示,房舍引入「被動建築」的概念:「非洲一些原始村落,未經雕琢,但採光和通風很舒服。我們在設計中融入綠色元素,不用再花錢興建環保設施。」

住屋不僅是物業,它關乎的還有人的身心健康和尊嚴。在彩興路工地,房屋局副局長戴尚誠介紹過渡性房屋,強調人的福祉是最終關懷。他稱,根據樂善堂和香港大學今年3月發布的研究,劏房戶搬進過渡性房屋後,家庭關係、健康、兒童幸福感,甚至入息均明顯改善。「有些小孩子從來不笑,搬進單位後卻感到幸福,跟以前完全不一樣。」

幸福在乎用心發掘

研學營成員、道揚書院量化金融二年級生吳迪直言,本港過渡性房屋是此行給他最深印象的項目:「以前從沒見過,甚至沒考慮過可以這樣利用閑置的土地,也沒想過改建的成本可以這麼低。它給我另一個視角去看待閑置資源,和感受活化的好處。」他稱,內地有很多停工的「爛尾樓」長期棄置,乏人管理。相比深圳,他認為港人的環保意識,特別是對野外生態的保育較好;深圳則是日新月異的城市,在規劃上更符合現代環保觀念,並有更大空間利用科技,轉化生活垃圾。

道揚書院計算機科學一年級生沈小舟亦認為,過渡性房屋能緩解基層生活壓力,又能利用閑置資源,且建造成本低廉,是雙贏做法;組裝合成建築工藝,也令她驚艷。聯合書院地理與資源管理學四年級生任俊羿則覺得,港深條件不同,各有可互相學習的地方,行程涵蓋的深圳深能東部環保電廠,以垃圾發電,每日處理5,000噸垃圾,是「聰明做法」,值得香港借鏡。「香港的垃圾是填埋的,新界東北的堆填區長期被投訴傳出惡臭;而這邊也有用電的需求,希望港深兩地將來在這方面能夠合作。」

中大與中大(深圳)致力履行社會責任,在教學、研究及校園日常運作中奉行可持續發展原則。中大聯合書院與中大(深圳)道揚書院首次合辦為期四天的綠色公益研學營,兩院同學走出校園,探索了兩個城市低碳環保建設、可持續發展、再生能源及生態保育等多個領域,留下深刻印象,同時也促進了他們對香港和深圳可持續發展持續參與,並思考如何為共建綠色地球作出貢獻。

文/Amy Li

聯合書院提供照片