科研的協同效應

醫療機械人跨學科團隊為神經系統病患帶來盼望

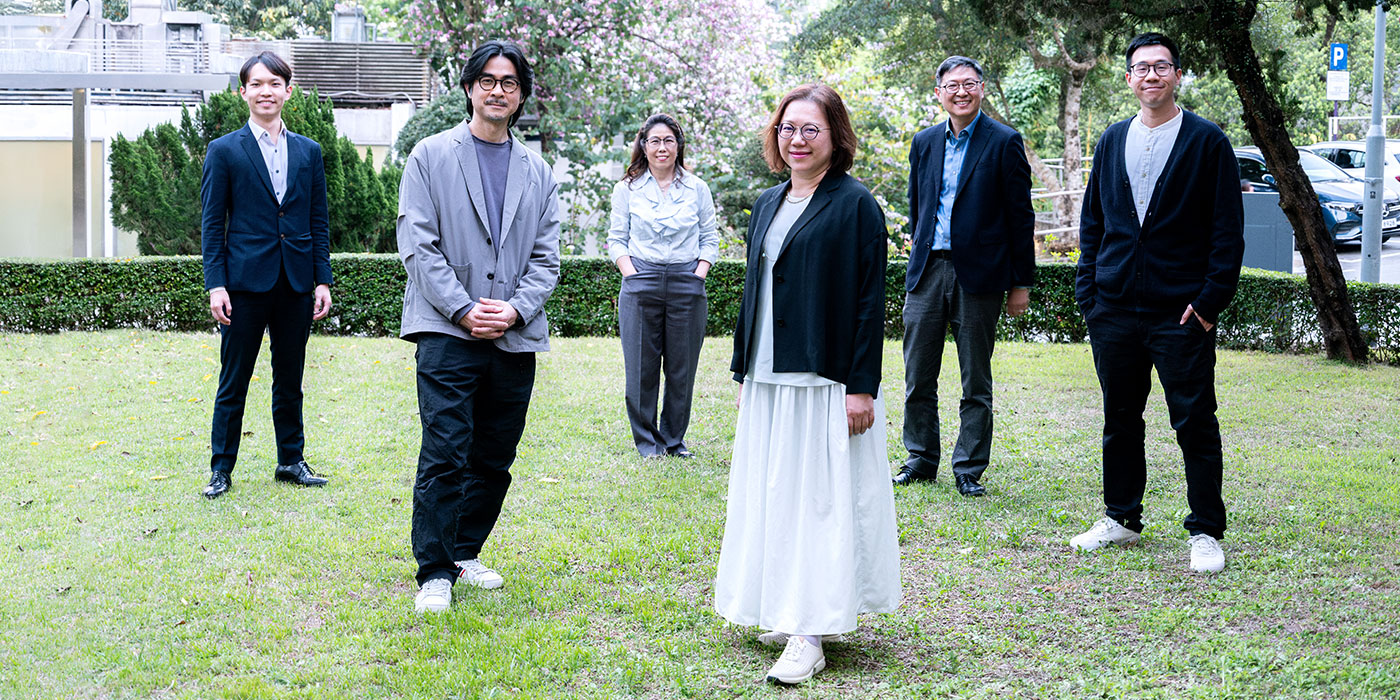

科學創新往往源自跨學科對話的協同效應。中大和港大的跨學科團隊共同研發了全球首個由磁共振成像(MRI)導航的手術機械人,可用於術中雙側立體定位深腦神經外科手術,能更有效和精準治療柏金遜症、腦腫瘤和神經精神疾病等。

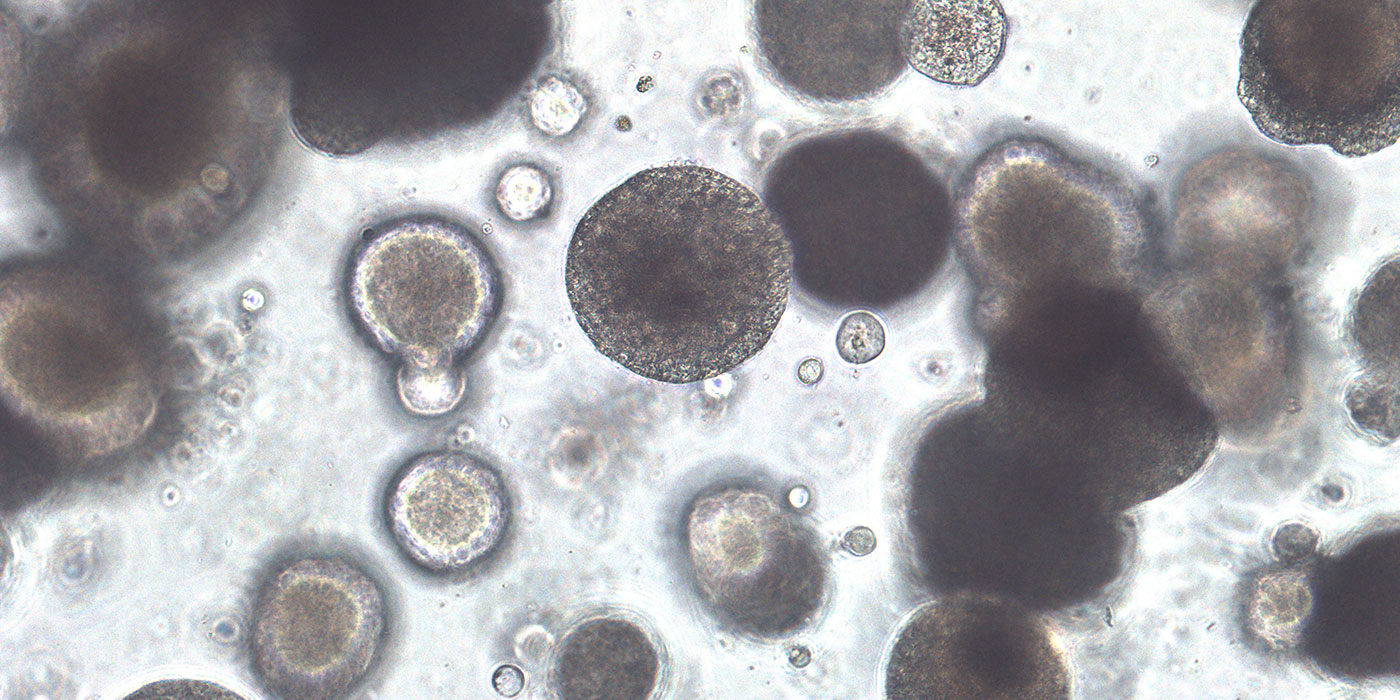

立體定位神經外科手術是一種利用外部定位系統定位手術目標的技術,廣泛應用於腦部活檢、腫瘤消融、藥物傳遞以及深腦刺激手術(deep brain stimulation, DBS)等領域。DBS類似心臟起搏器,通過植入的電極向深腦區域傳遞電訊號,有助於恢復正常的神經細胞活動。

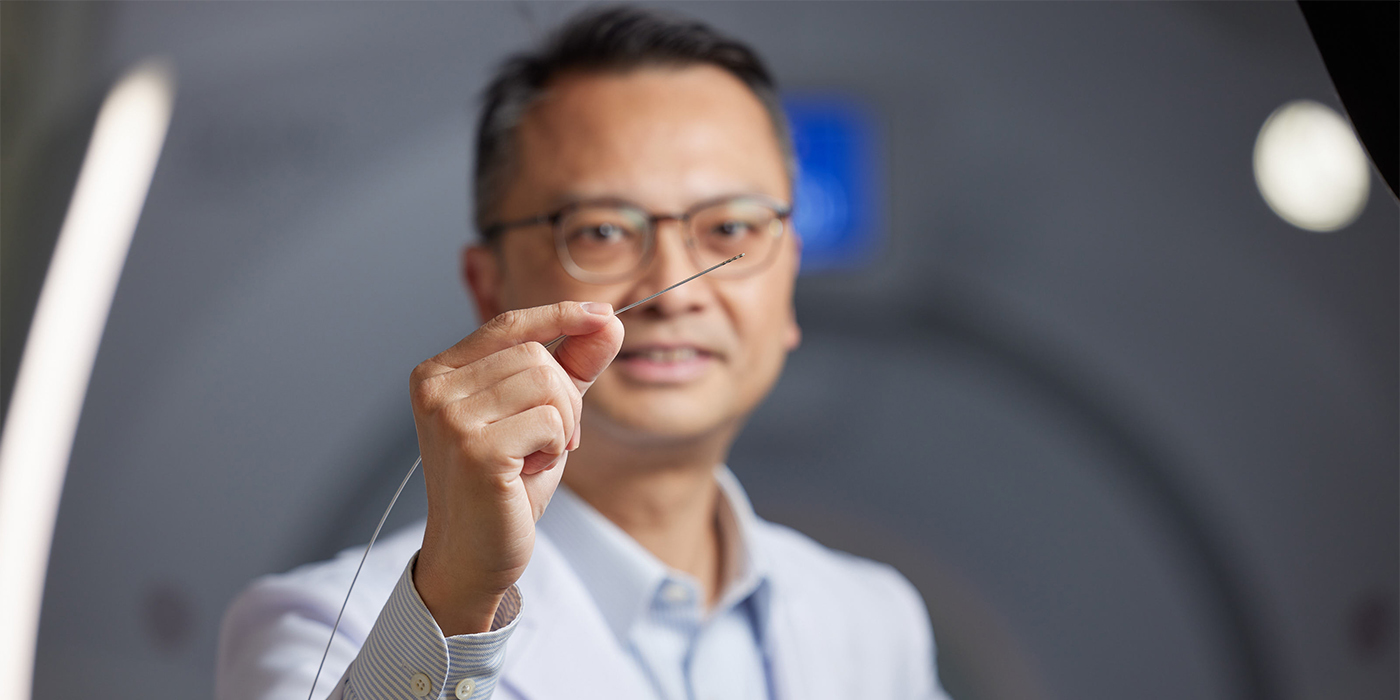

中大神經外科學系主任陳達明教授說:「DBS由潘偉生教授引進亞洲。1997年1月,我們在威爾斯親王醫院進行了亞洲地區的首個DBS手術。」深腦刺激手術非常複雜,外科醫生僅將標記放在微小的腦核結構定位,避免損害周圍的重要組織。因此,陳達明教授與港大的醫療機械人專家郭嘉威教授合作,開發了一個用於手術精確定位的「術中路線圖」。

系統經人體標本和頭骨模型測試驗證,初步結果為未來臨床研究、以至臨床應用奠定了堅實的基礎。研究結果已發表於頂尖國際學術期刊《Advanced Science》。

陳教授解釋說:「如果沒有外科醫生和生物醫學工程之間的跨學科知識交流、遺體捐贈者『無言老師』的貢獻,以及醫療機械人創新技術中心將的先進設施,我們就沒法加快取得這個技術突破。」

實時更新的術中路徑圖

由於腦部空間有限,而且組織脆弱,手術精準度要求甚高。醫生鑽開頭骨後,腦部可能會移位或萎縮。為了提昇準確度,傳統的深腦刺激手術往往在病人清醒時局部麻醉進行。外科醫生憑藉病人的口頭或手勢反饋確保在腦內精準植入電極。

為了減輕病人的疼痛、手術更安全和更有成效,團隊構思研發由MRI導航的機械人,精準和靈敏度高,可用作立體定位手術的實時路徑圖,外科醫生以此準確操作和評估對左右兩側腦部目標位置的立體定位手術,病人因此可選擇做侵入性更少的全身麻醉手術,減少痛苦。與傳統的單側手術相比,新技術可以將手術時間從八小時減少至四小時。

目前的手術過程單靠電腦斷層(CT)成像輔助。「一些腦部結構,如丘腦底核,只能通過MRI來觀察,但機械人無法在MRI環境中運作。」MRI掃描器本身有強大磁場,大部分金屬配件,包括一般機械人的電磁摩打,都不能使用。「因此,我主動聯絡郭教授,共同開發由MRI導航的機械人,可用於雙側立體定位的神經外科手術。」

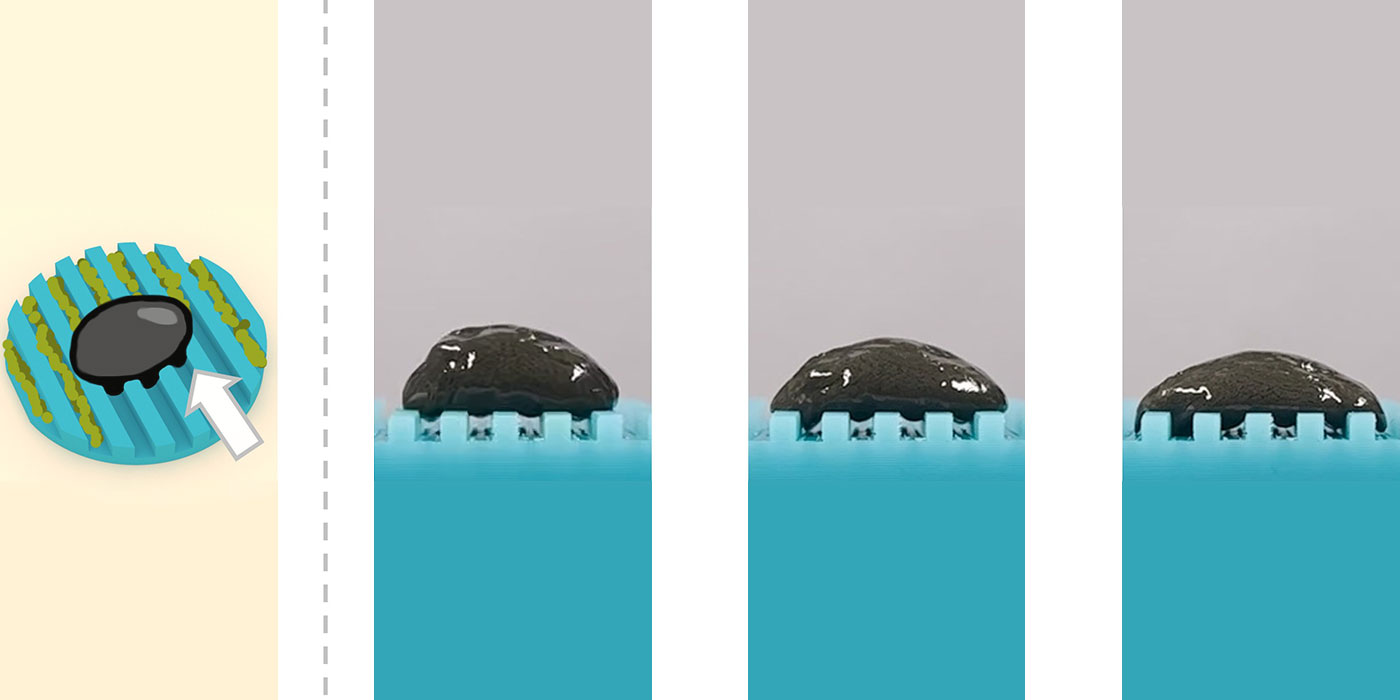

團隊聯手開發的手術MRI導航的機械人定位器結構輕巧,可通過手動操作微調軟體機械人配合過柔體機械人,重量為203克,直徑97毫米,高度81毫米,其頭顱固定結構可以於大多數標準頭部線圈成像系統運作,能應用於細微的醫療程序,如活檢、注射和深腦刺激手術。

機械人定位器的操作分為兩個階段:神經外科醫生根據術前影像,將機械人定位器按已計劃的軌跡定位,系統內置的光纖照明會實時自動顯示與計劃軌跡之間存在的角度誤差。當醫生把定位器調校至接近計劃軌跡,且誤差少於5度的位置,系統會被遙距鎖定,之後自動將手術器械導軌定位到計劃軌跡。其間,有限元分析(FEA)的力學數值分析技術,將液壓驅動器的結構設計優點充分發揮,實現器械導航的自動化精確定位(誤差少於0.2度)。互動式機械人定位器的詳細內容可見於此流程圖。

港大工程學院機械工程系副教授郭嘉威教授補充:「系統在不同使用階段都可透過線驅動煞停機件和顆粒阻塞等軟體機械人機制,能穩妥地鎖定方向。其深度鎖止器可輔助設定手術器械(譬如探針和電極)探入的深度。外科醫生再透過機械人定位器,手動放入器械以進行活檢和注射等程序,並透過隨後的MRI來監測手術過程。」

為達到最高的瞄準精確度,團隊亦為系統設計了微型無線全方位追蹤標記,協助機械人系統在MRI環境進行三維定向及定位。整個系統由適用於磁力共振的材料製成,不會產生電磁干擾,容許進行術中MRI導航來評估手術成效。

軟體機械人的運作機制精妙,背後的構思可以追溯至郭教授在中大攻讀碩士期間的研究。當年他開發了一個模擬筆觸的機械人繪畫系統,裝置內設有透明繪畫板,畫板下方有攝錄鏡頭,可實時獲取和分析數據,系統配備投影修正和影片分割演算功能,讓機械人得以繪製中國畫和書寫中國書法。

從對話到臨床應用

這個跨專業團隊的研究項目意味着腦部手術邁向新里程,病人可以得到更安全、更準確和更高效的治療。「新研發的系統可以消除傳統立體定位的固有誤差(即框架精度、影像融合差異和測量誤差等),從而提高儀器放置的精確度,確保手術結果。隨着手術時間縮短,患者的舒適度和滿意度也隨之提高。」陳教授解釋。

在全球首個用於雙側腦外科手術的MRI導航機械人面世後,研究團隊得於2018年在澳洲舉辦的電機電子工程師學會(IEEE)國際機械人與自動化會議獲頒「最佳會議論文獎」,該會議是國際最大型及頂尖的機械人學術會議。

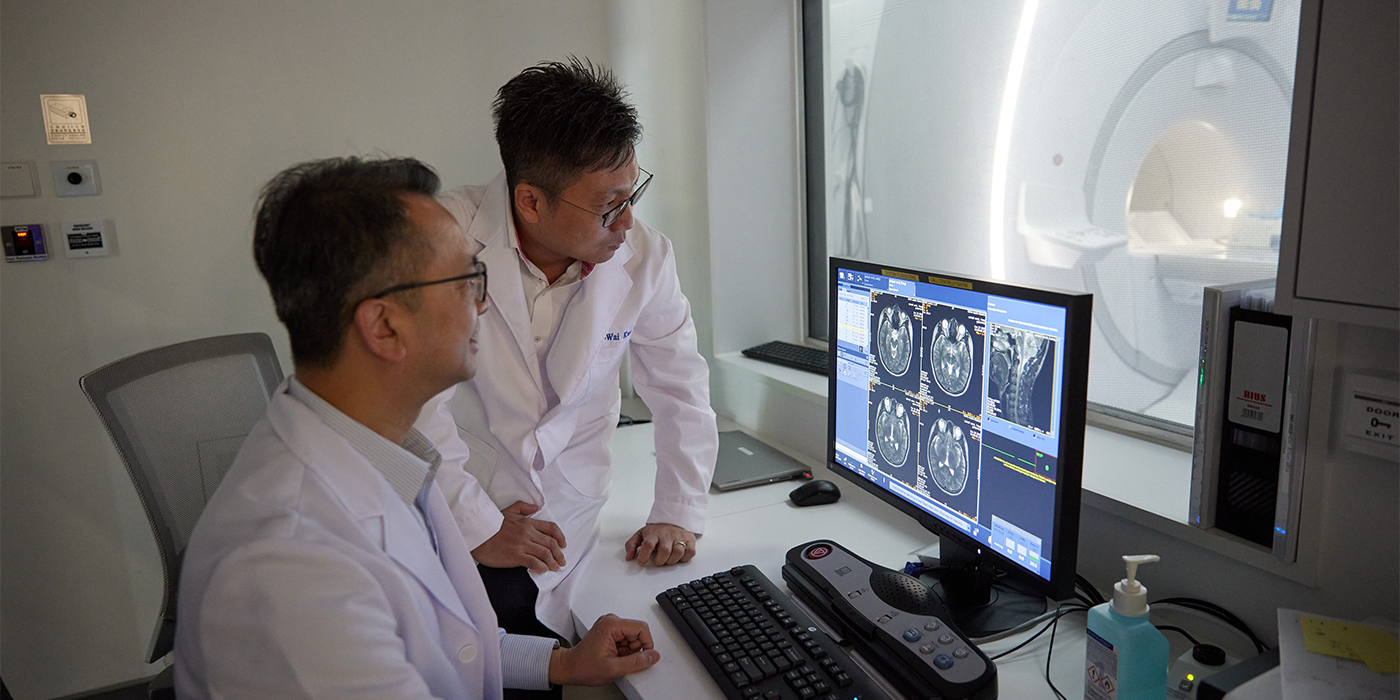

研究得以順利推進,有賴中大位於InnoHK的醫療機械人創新技術中心(MRC)的支持。在系統的臨床前期試驗中,團隊利用MRC的磁共振掃描設備,對原型進行了頭骨模型和大體試驗,以驗證其在人體解剖學中的臨床應用流程和可行性。結果顯示,機械人的精準度達到誤差小於3毫米的水平。除了腦部手術,這一突破還可以應用於其他MRI導航的介入治療,如心臟導管檢查和組織活檢。

研究團隊以MRC作為立足點,與各地臨床和工程夥伴緊密合作,如威爾斯親王醫院、中大生物醫學工程學系、倫敦大學學院和約翰霍普金斯大學等,持續交流灼見,為研究項目帶來深遠的協同效應。

這個跨專業科研成果已經準備好進行臨床應用測試。香港首個手術中磁共振成像(iMRI)系統將於2024年第三季度在屯門醫院投入服務。在未來五年,香港將會建立兩至三個iMRI系統。

10年後,香港65歲以上的市民將佔人口的38%。像柏金遜症這樣的退化性疾病,是繼阿茲海默病之後第二常見的疾病,將對社會構成沉重的經濟負擔。團隊研發的iMRI系統可促進立體定位手術,可以解決未來社會的燃眉之急。

文/ Jenny Lau

攝/ Keith Hiro