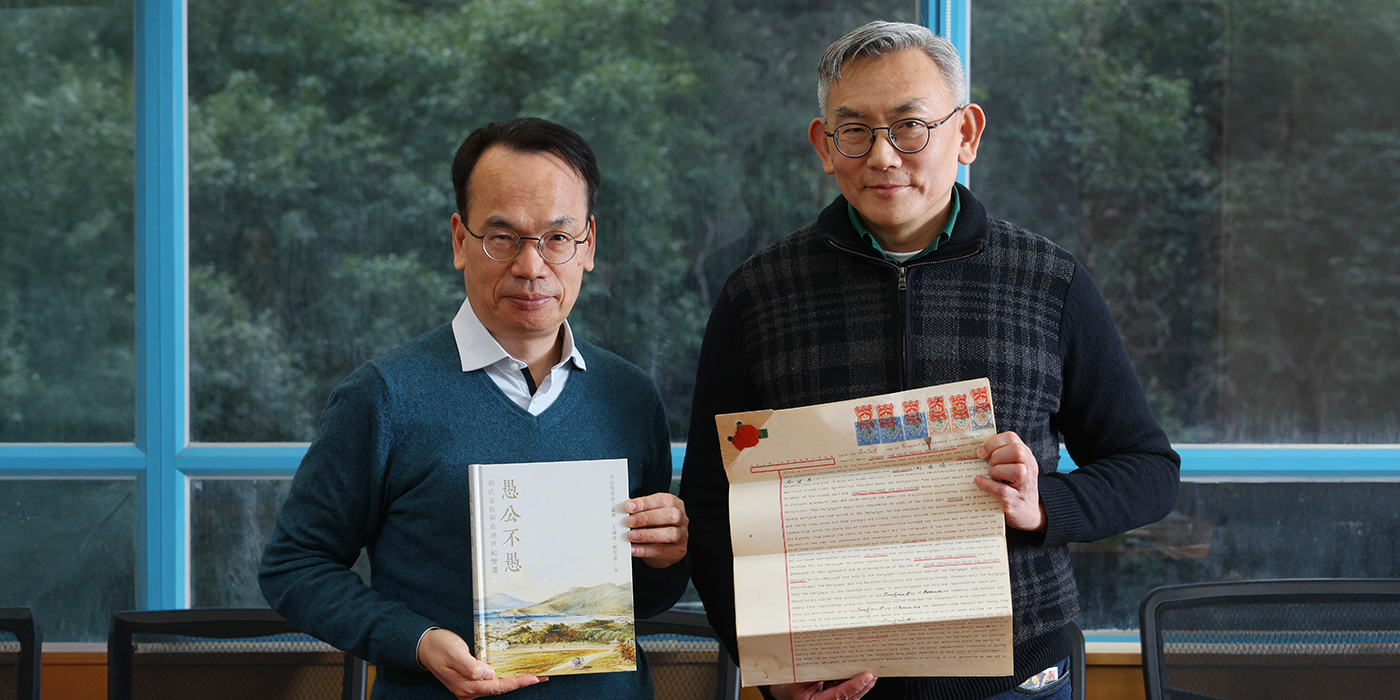

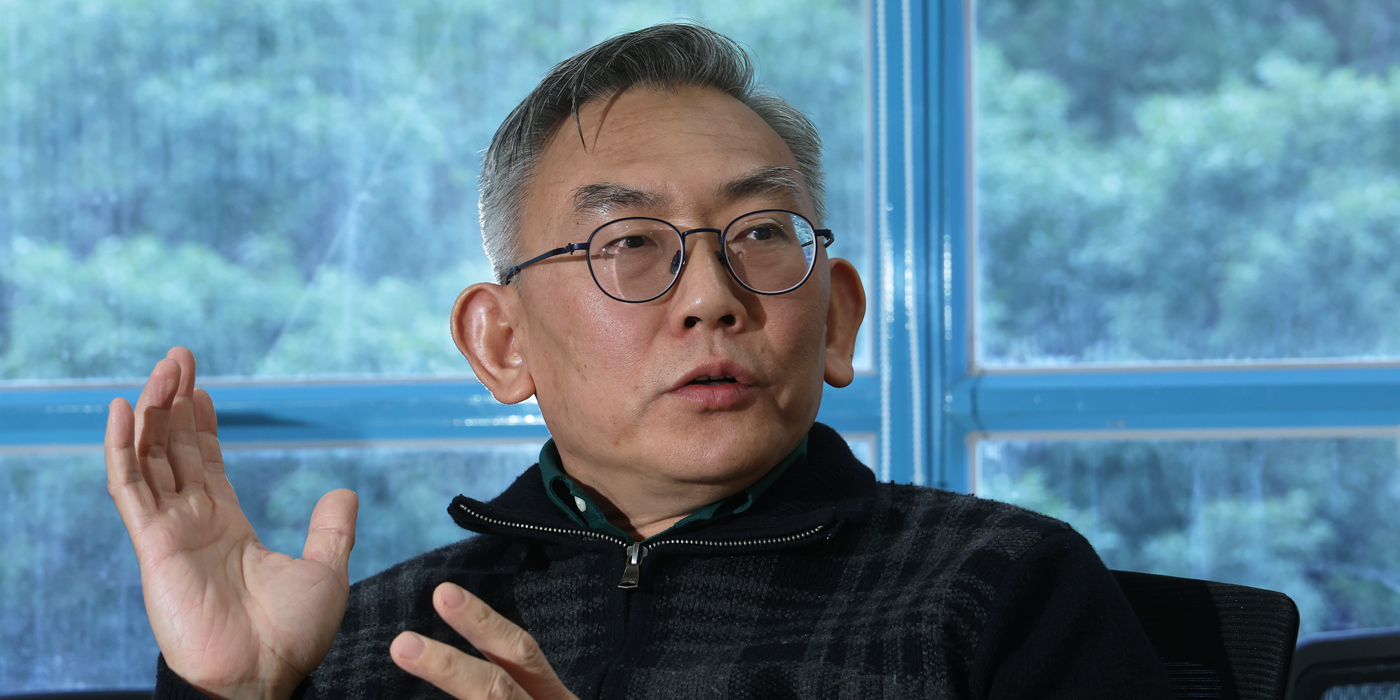

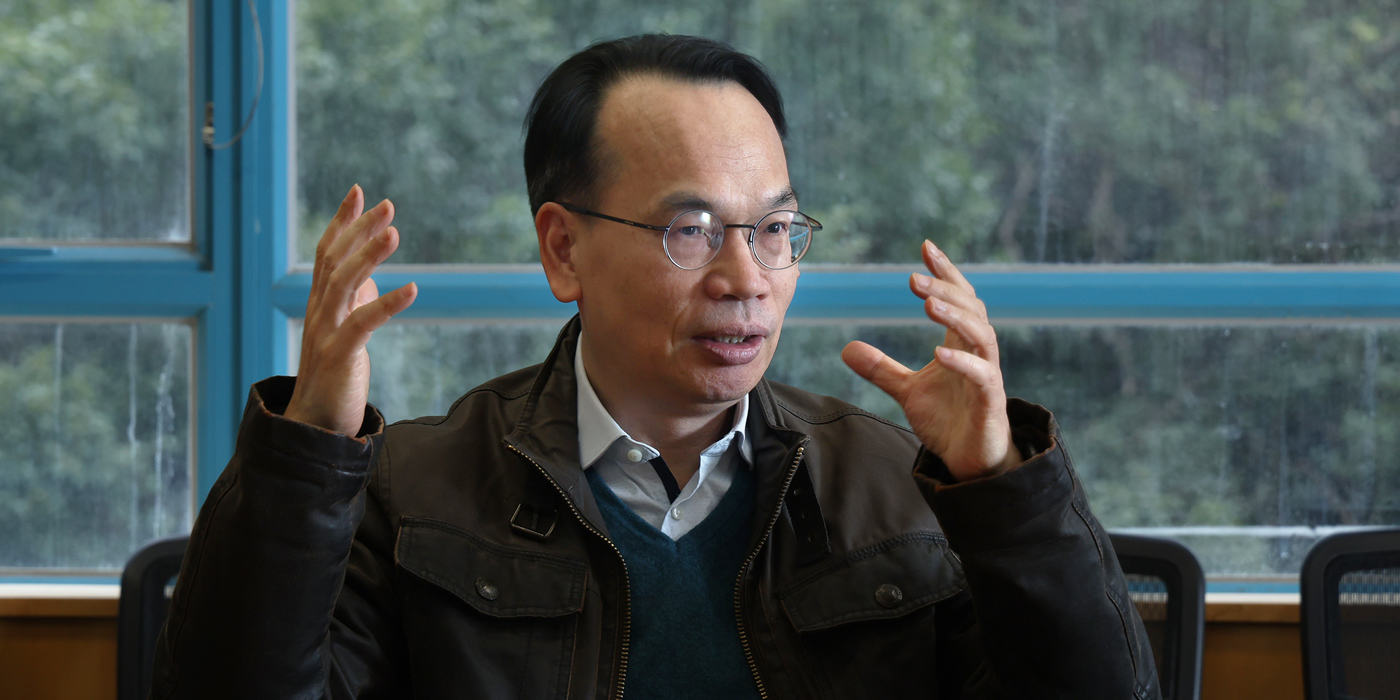

鄭宏泰博士(左)與王國璋博士花三年時光爬梳利希慎家族千份歷史檔案,撰寫了如「一部家族史,半部香港史」的《愚公不愚—利氏家族與香港世紀變遷》,並由三聯書店出版

愚公移山闢地 銅鑼灣鬧市百年歷史印跡

利希慎家族家業與香港變遷

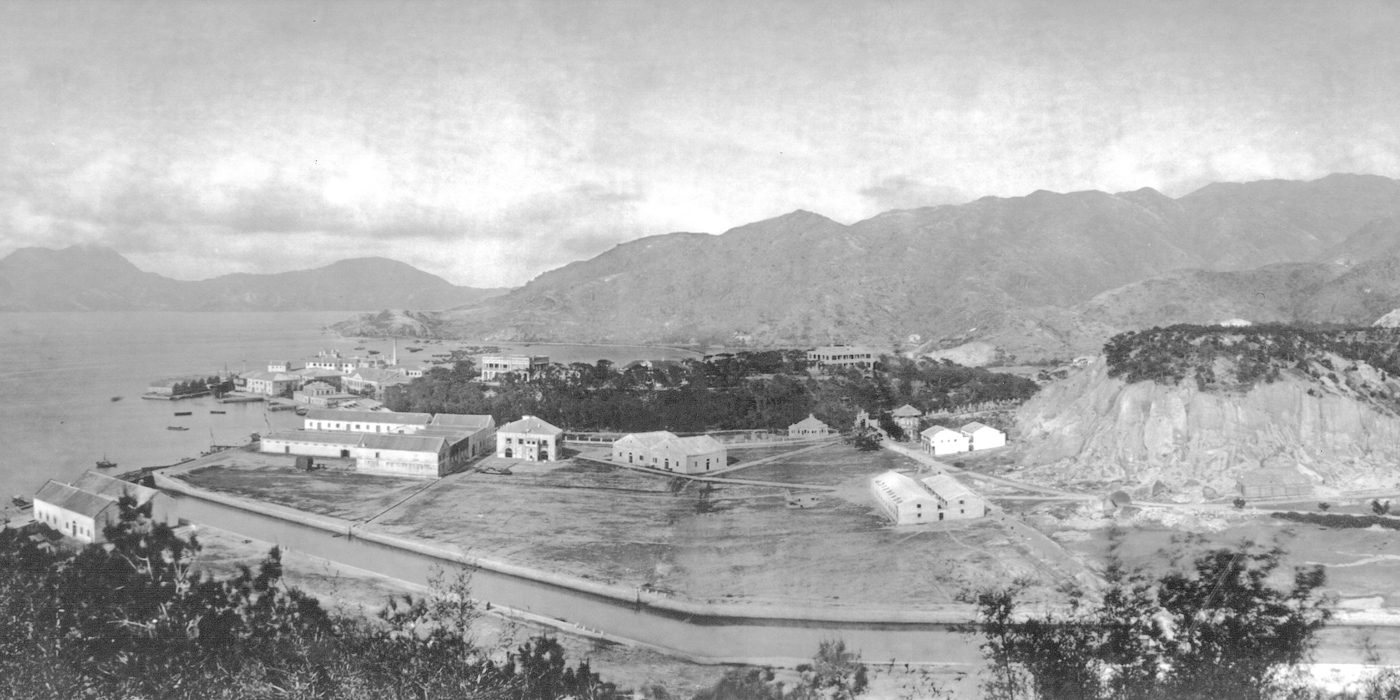

今天熙來攘往的銅鑼灣利園山道、希慎道及利舞臺廣場的街巷間,蘊藏着一段百年歷史:1924年,利園創辦人利希慎逆市借貸,斥巨資購入當時位屬偏遠的東角山(現時東角道、希慎廣場至利園商場一帶)。「愚公」家族移山闢地的「愚舉」,為百年後今日銅鑼灣以至港島東區的繁榮奠下基礎,利家後來並對中大的發展作出重大貢獻。中大香港亞太研究所副所長鄭宏泰博士夥拍獨立研究員耗時三年,整理利希慎家族檔案,通過回顧這段百年家族史,折射出香港的變遷,並將研究成果輯錄於月前出版的《愚公不愚—利氏家族與香港世紀變遷》。

鄭博士近二十年先後透過研究何東家族、創立怡和的渣甸家族、創立太古的施懷雅家族等歷史,探討香港蓬勃發展的歷史脈絡,2020年受利希慎四子利榮森於1985年創立的北山堂基金委託,梳理利家歷史。

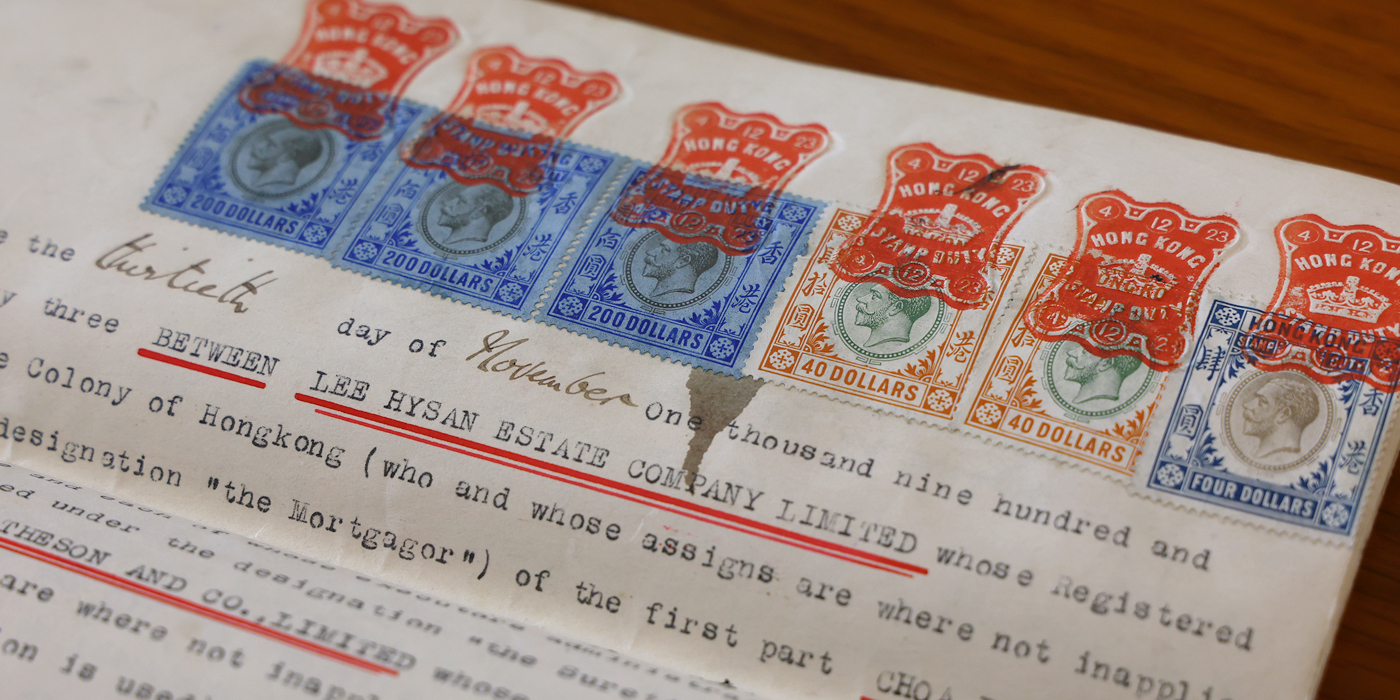

鄭博士以個人身分,聯同目前為獨立研究員的中大未來城市研究所前副研究員王國璋博士,爬梳利家由清朝末年至1990年代超過1,000份歷史檔案,包括財務和國際往來資料、地契、備忘錄、遺囑、家書及公函等,他們並與家族成員訪談,耗時三年多梳理出利家百年發展脈絡。王博士透露,利家最初僅同意資料供內部使用,但他們在研究過程中發現史料具學術價值,最終說服利家同意出版這本近500頁、他們形容為「一部家族史,半部香港史」的著作。

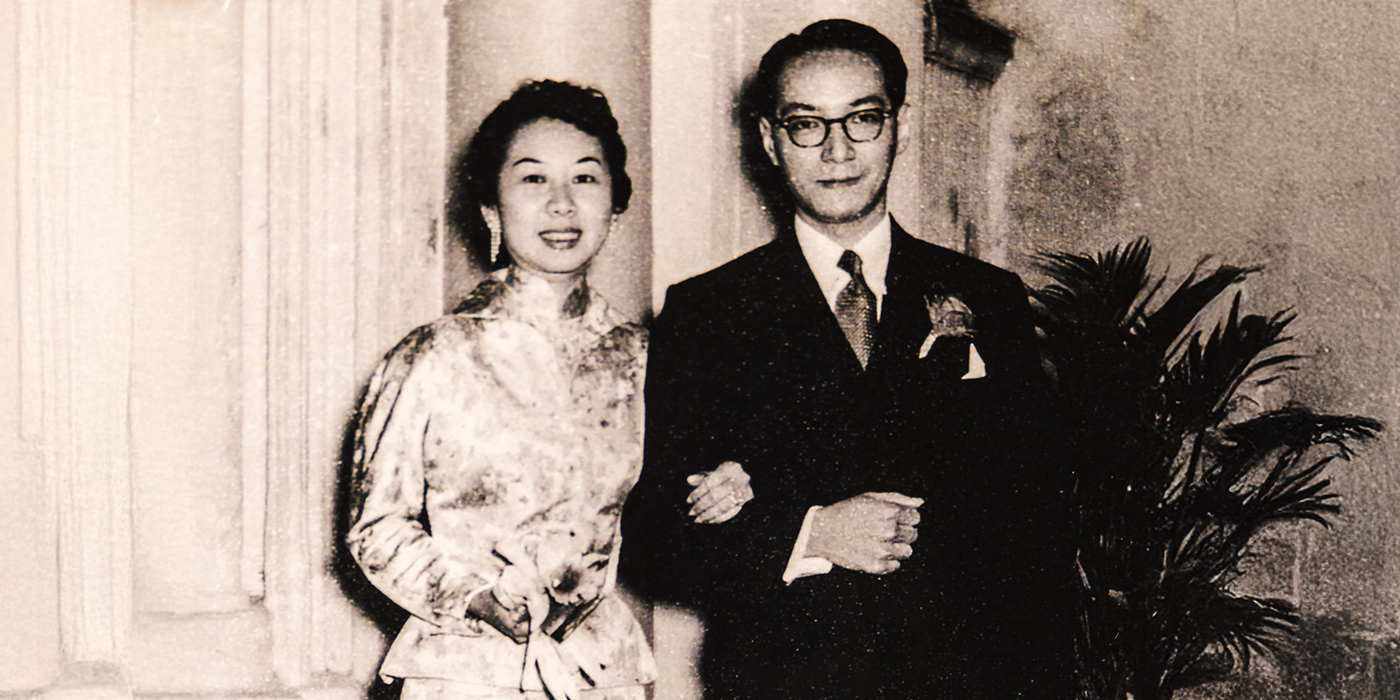

鄭博士接受《走進中大》訪問時表示,利氏以鴉片貿易起家,1920年代轉而投資地產等商業項目,然而發展大計受1941至1945年第二次世界大戰及日佔影響而暫停。他們研讀檔案後發現,利氏家族成員戰亂期間分散世界各地,反而成就了他們建立強大的國際關係網絡,以至戰後利希慎三子利孝和發揮在美國的關係網絡,長子利銘澤則與中英政府保持密切聯繫。

百年間利家在香港多個領域上創先河,包括於1959年從美國引入信用卡,上世紀六十年代與中國政府聯繫,推動東江—深圳供水工程開展,解決香港缺水的困擾。利孝和憑藉聯繫英美廣播公司,於1967年創立香港首間免費無綫電視台,又積極投資興建在1972年啟用的紅磡海底隧道。在香港重大的發展事件上,利家的身影幾乎無處不在。鄭博士認為,二戰後利氏能在商業和政治上運用強大的跨太平洋網絡,充分反映扎根香港以發揮中西聯繫人的潛力。

扎根香港 傳承中華文化

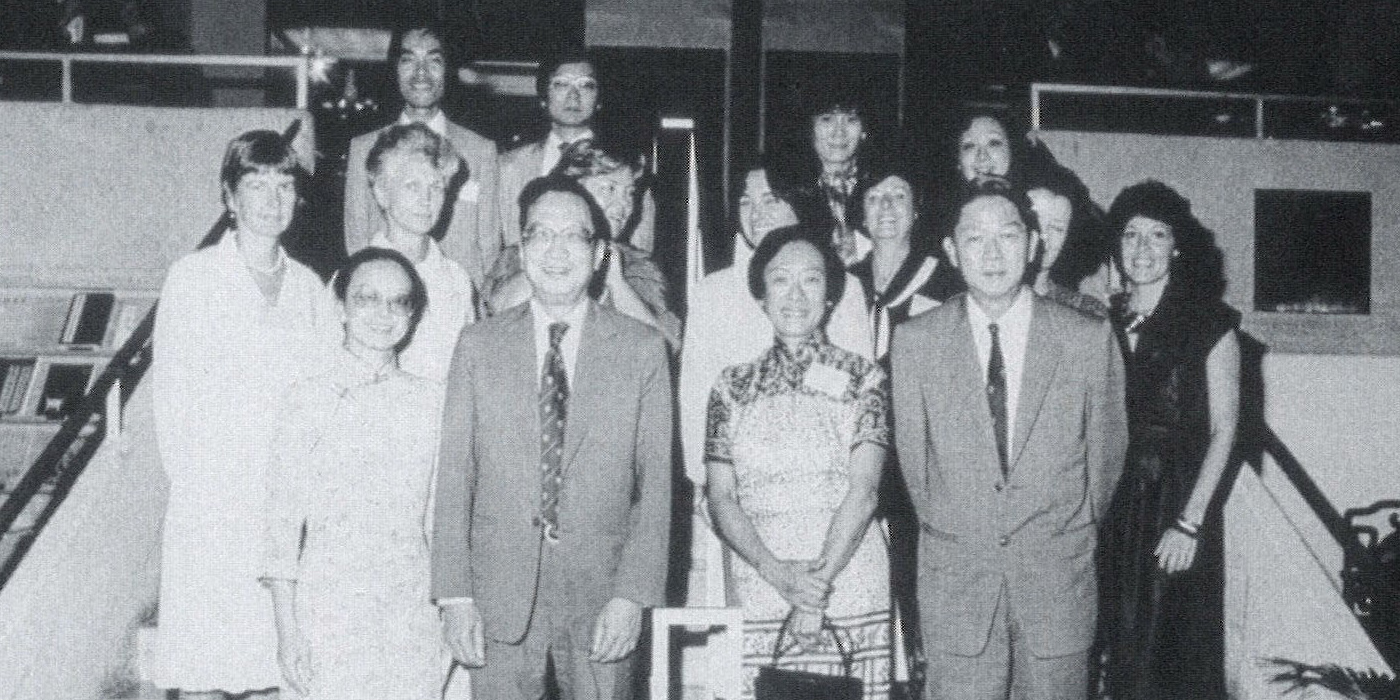

直至上世紀中葉,香港僅有建基於英式體系的香港大學,利家以弘揚中國文化為志,促成香港中文大學成立。於1960年代任立法及行政局議員的利銘澤致力為大學爭取在馬料水籌建校園,與昆仲一起邀得私交甚篤的建築大師貝聿銘出任校園設計顧問,再得香港著名建築師及工程師司徒惠之助確立中大校園格局,並邀請當時在美國加州大學柏克萊分校任教的李卓敏博士擔任中大首任校長;利榮森亦資助成立中國文化研究所及文物館,長年投入傳揚中國文化的工作。利孝和早年則為中大校長官邸「漢園」捐建網球場,至於今年三月開幕的文物館新翼羅桂祥閣,也獲利孝和家族慷慨捐助新展覽廳。

王博士為此書起題為《愚公不愚》,喻利家於一個世紀前大膽購入銅鑼灣一帶,更一度為此陷入財困的「愚舉」,歷史證明他們「愚舉不愚」,百年間將荒涼小山丘打造成今日香港的核心商業區。

醉心於香港歷史研究的鄭博士認為,撰寫書籍最吸引之處,在於發現在彈丸之地匯聚的眾生故事:「不同時代、不同種族的香港人,無論是短暫停留的過客,還是扎根於此的人,共同締造了香港神話,他們的人生永遠刻印在香港。」

文/ 朱韻斐

攝/ D. Lee及北山堂基金提供