拔類超群

傑出學生獎嘉許卓越成就

創新、創意及同理心在當今世界至關重要,中大傑出學生獎表彰展現這些特質的學生。獎項涵蓋五個類別:藝術、創意及發明、社會服務、特別表現和體育。2024年度共有290名卓越學生,包括90名學生及14隊學生團隊,他們憑藉在學術以外的傑出表現而獲表揚。

由學生事務處舉辦的傑出學生獎嘉許典禮,2月12日在康本國際學術園舉行,校長盧煜明教授及其他大學管理層出席並主禮。《走進中大》邀請部分得獎學生分享感受。

探索中國藝術史

中國藝術哲學博士畢業生劉澤嵐榮獲藝術類別獎項。澤嵐在攻讀博士課程期間,在同行評審期刊發表多篇研究論文,並在國內外學術會議發表文章,研究主題涵蓋中國早期青銅帶鈎、中國中世紀佛教藝術、晚清玻璃畫等。

他也積極參與校內外策展工作,例如共同策劃中大文物館2023年的展覽「霜雪明金玄鈎沉——德能堂藏華夏早期帶鈎」,並合作策劃由康樂及文化事務署與北京故宮博物院合辦的網上展覽「紅牆內的思生活」。

澤嵐現在任教於藝術系,認為在中大的學習經驗充實且難忘。他說:「中大提供了全方位的支持,包括助學金、獎學金以及與全球頂尖機構的交流機會。如今,作為一名自豪的中大校友,我渴望將在中大累積的專業知識,繼續深耕我全心投入且熱愛的研究領域。」

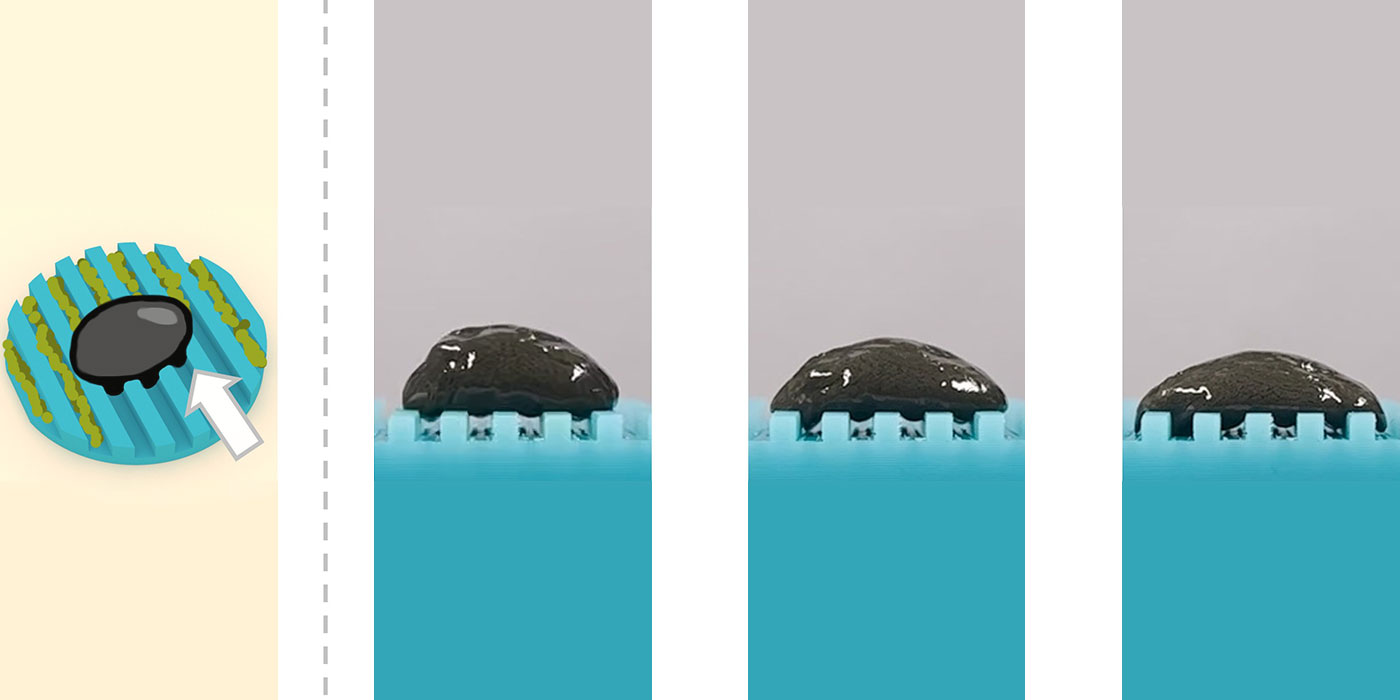

環保初創

為環保作出貢獻,一直是工商管理學士綜合課程三年級學生羅玉兒的夢想。她以共同創辦RiceFort而獲得創意及發明類別獎項。RiceFort致力將稻殼,即大米加工的主要副產品,轉化為具商業價值且環保的生物基材料。

這家初創公司屢獲獎項,包括2023/24年亞洲社會創新獎大獎、2024年Techstars Startup Weekend執行與設計獎,以及2024年Hong Kong Techathon+優異獎。

玉兒感謝中大的支持,包括PILOTS Lite計劃及伍宜孫書院的帝盛青年創業家獎學金等,助團隊實現理想。

她說:「期望我的創業旅程,能激勵其他同學探索自己的興趣所在、克服挑戰,對社區產生有意義的影響。」

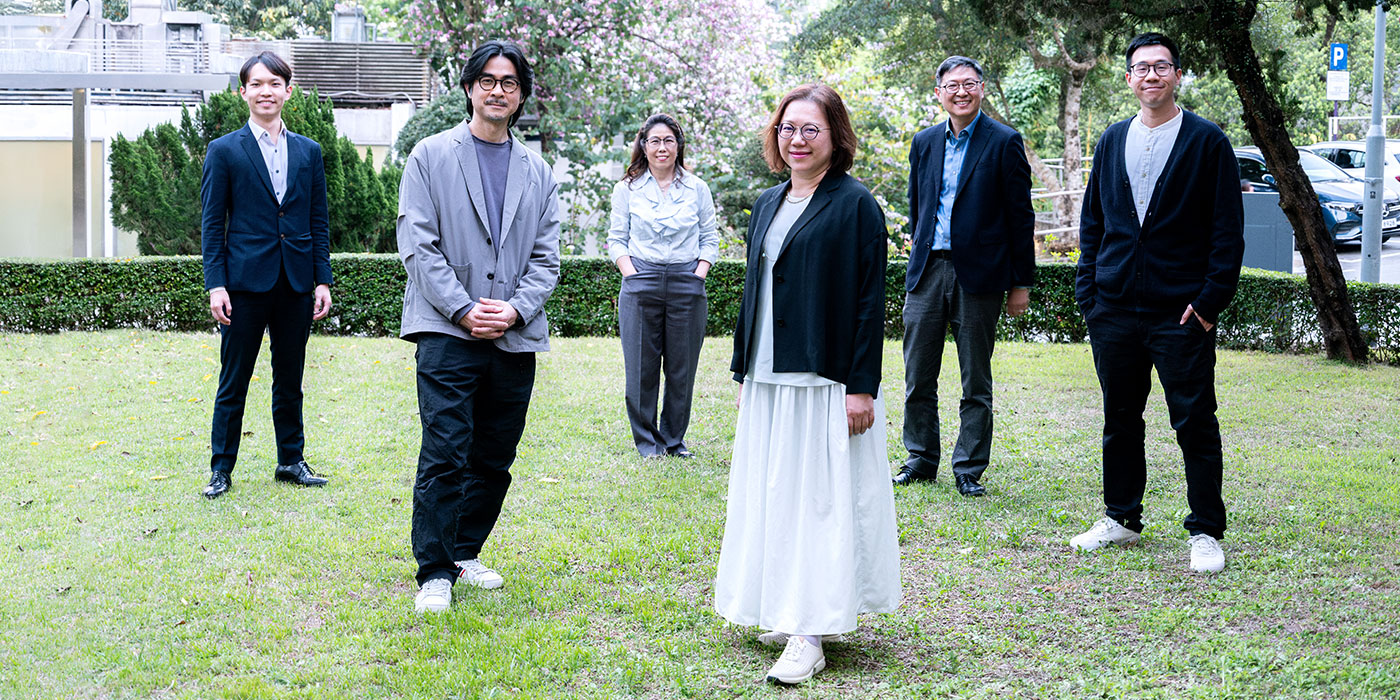

助力罕見病患者

善衡書院六名學生以「小腦萎縮症社區資源指南針」項目榮獲「社會服務-社區」類別獎項。小腦萎縮症是一種罕見的遺傳性疾病,會逐漸影響患者的行動和溝通能力。

主修細胞與分子生物學的五年級學生張雨辰是團隊隊長。她起初參加由中大生命科學學院陳浩然教授領導的Voice Link計劃。Voice Link主要工作是記錄小腦萎縮症患者的聲音,以幫助他們日後的溝通。與病人及家屬交流期間,雨辰和團隊發現他們難以得知各種社會服務資源,因而創立了「小腦萎縮症社區資源指南針」項目,並成功獲得中大知識轉移基金資助。這項目為病人與照顧者提供各種社區資源的資訊,加強支援和連繫。

團隊也致力促進善衡書院通識教育部、香港復康會、香港小腦萎縮症協會之間的合作。在香港小腦萎縮症協會的年度大會上,團隊介紹了這個項目,並收集了20名患者對小腦萎縮症資源包的意見。

團隊致力把項目進一步發展。雨辰說:「香港的罕見病群體仍難以被藥廠、政府的福利政策顧及,我希望他們能獲得更多的曝光和支持。」

連繫社群

榮獲「社會服務—中大社群」類別獎項的Chakama Trichi及Suwannuraks Noppharada均來自泰國,也是工商管理學士綜合課程的學生。她們以其對促進共融及推廣中大的努力而獲表彰。

Trichi和Noppharada分別是中大國際學生會現屆和去屆內閣主席,領導籌辦了迎新活動和文化節等活動,以促進校園文化多樣性,並為國際學生營造歸屬感。Trichi說:「我很榮幸能為中大社群服務,並期待以校友身份繼續服務母校。」

兩人也擔任學生大使。Noppharada在2025年1月參加中大在曼谷舉辦的Caravan招生活動,向當地高中生和家長分享第一手資訊和經歷,助他們了解中大的學習生活。她說:「未來我將致力持續連繫不同社群,並促進共融和教育。」

從辯論員到國際代表

對於尹芷晴來說,辯論是重要的平台,用於解決被忽視的社會問題。她是內外全科醫學士學位課程二年級學生,獲特別表現類別獎項。

芷晴的辯論生涯始於她率領中大團隊參加香港辯論公開賽,在總決賽取得勝利及榮獲最佳辯論員獎。她隨後代表中大參加2024年清華大學辯論邀請賽,並贏得總冠軍。她積極參與訓練及評判工作,促進中大的辯論文化。

芷晴也代表醫療人道援助機構共享基金會在塞內加爾開展工作,並獲選為香港社區健康學院2024年度科學會議的主要發言人,展示了超卓的分析和溝通能力。

她說:「獲得傑出學生獎進一步激勵我追求辯論的熱情,並關注時事,使我能夠在全球範圍內參與富有啟發性的討論。」

弘揚武術

歐陽佩妤是教育學院二年級生,也是香港武術隊成員,因在武術方面的卓越貢獻及成就獲頒體育類別獎項。

佩妤在過去一年取得重大突破,例如代表中大及香港出戰2024年亞洲大學生武術錦標賽,在女子其他太極器械和女子規定太極拳項目奪得銅牌;以及在第四屆世界太極拳錦標賽贏得兩面銅牌。

佩妤也致力推動武術在香港的發展,如舉辦研討會及演出,以激勵年輕人並培養未來武術人才。她說:「只有透過把武術普及和鼓勵年輕人參與,武術才能在香港蓬勃發展及為社會作出貢獻。」

文:蔡卓慧