冰天雪地中的一點綠

參與南極考察的中大學者探索研究當地植被的前景

2025年4月30日

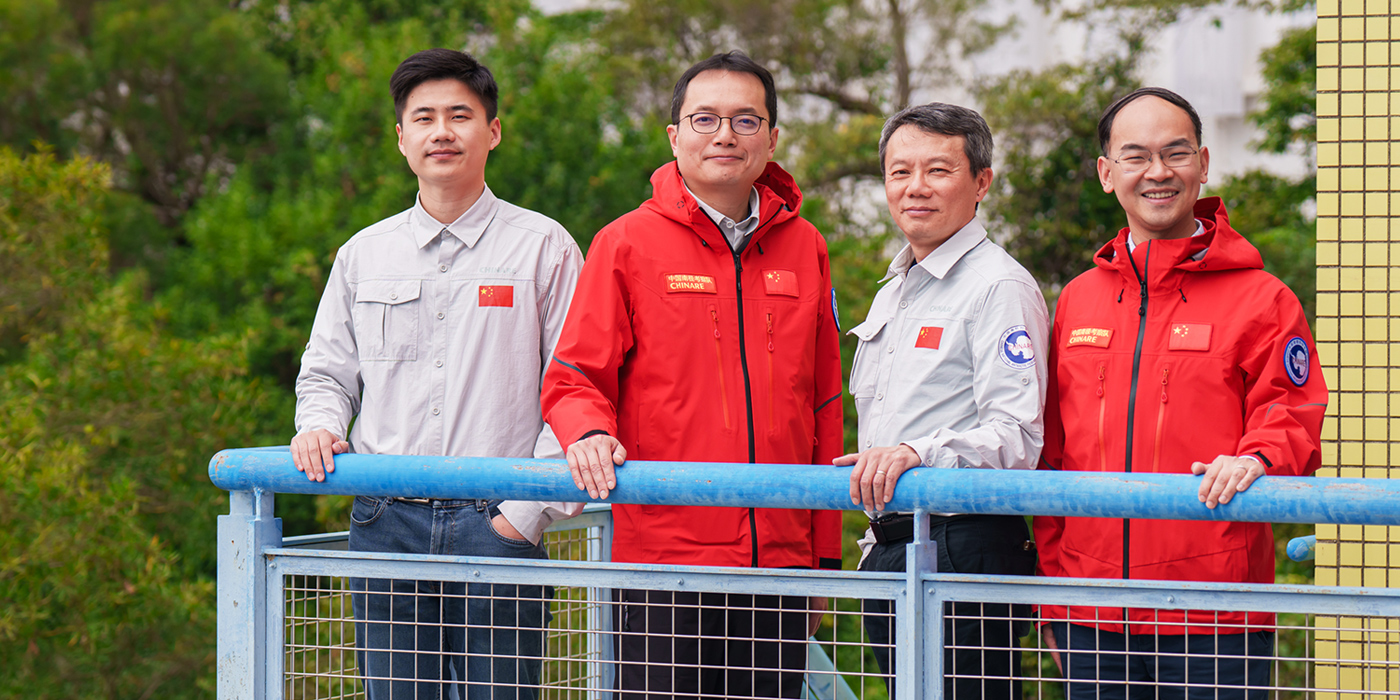

不少學者研究全球暖化的影響時,都選擇聚焦於冰蓋溶化。但四位今年初完成南極考察行程的中大學者選擇另闢蹊徑,研究南極洲植被擴大的現象。

去年10月,《走進中大》報道中大地球與環境科學系的周達誠教授、劉琳教授、陳昭良博士、以及生命科學學院的徐子祺教授獲中國極地研究所邀請,前往南極洲參與中國第41次南極科學考察。今年3月,這四位學者應邀再談南極之旅;期間闡述他們的新研究方向。劉教授表示:「我們將焦點放在南極洲的綠化問題,以及南極不斷增長的植被。我們都是生物地球化學學者,所以好奇氣候變化如何影響當地的植被、土壤和水分。」隨着氣候變化日益嚴重,他們抓住這個千載難逢的機會,到中國在南極設立的首個考察基地長城站看個究竟,而另一位獲邀參與南極考察的中大生命科學學院教授文嘉棋,今年3月隨我國第一艘國產破冰船「雪龍2」號進行考察,預計5月返港,是次香港學者參與南極科學考察,亦是繼去年4月「雪龍2」號訪港以來中大與中國極地研究中心合作的又一里程碑進展。

談到南極洲的研究可能時,徐教授以南極出現的「春池」為例,這些淡水淺池為一種充滿生物的臨時濕地,通常因夏季融雪而產生。南極近年氣溫上升,導致春池數目增加,但內地和其他國家的學者對此涉獵不多;四位中大學者因此決心深入研究這種春池,希望填補這知識上的空白。徐教授說:「這個地方充滿生命力,看到五顏六色的生物,我自己通常做南冰洋的研究,但看到陸地的植被,也覺得很有趣。」

劉教授考察期間的日記也記錄了南極春池中的生物多樣性。他寫到「許多小池塘孕育了多樣的藻類及微生物,形成五彩斑斕的圖案」,又說「我們這次採集了近300個樣本,試圖量化全球暖化背景的影響」。這些樣本都已送到「雪龍」號的冷凍庫;破冰船4月初左右回到上海後,樣本將被運送到香港,研究人員就可以各自開展研究。

|

閱讀更多劉教授南極考察日誌,可按這個連結。 |

爭分奪秒

四位學者的南極之旅跨越聖誕和新年,卻沒甚麼留意身邊的節慶活動。徐教授解釋說,他們必須抓住天氣好的日子出外採樣:「我們這次去南極,不是為了觀光,而是希望可以達成一些目標。所以我們爭分奪秒,天氣好、裝備齊,那就出去。我們不會心想『下次才去吧』,因為不知道會不會再有機會。」

陳博士到訪的考察站與三位教授不同,卻更能體會南極天氣的變幻莫測。他原定去年12月中啟程,出發前夕卻接獲電話通知,當地往後天氣不穩定,因此他第二天就需要出發。「接下來的大概24小時,我基本上沒有睡覺,要準備各種工具,又要改簽機票,準備行李。」博士抵達澳洲政府在威爾克斯地設立的凱西站後,當地持續高溫令他無法轉飛1500公里外的中國中山站。他因此滯留凱西站多時,並笑言自己「被迫」參加考察站舉辦的消遣活動。

過了一段時間,陳博士看厭了冰山,於是向澳洲當局申請到考察站外進行初步採樣,期間收集了凱西站四周的苔蘚、菌類和其他有機物質;各種樣本為這位熱衷於研究沿海生物的生物學家開發了無限研究可能。陳博士從凱西站和中山站收集到冰塊、苔蘚和企鵝羽毛等物質,兩者的比較讓他的研究取得新進展。「我到了南極之後,我的研究計劃改了很多,因為我沒有想到這裏會有這些植物和羽毛,很多事情我都沒想到。所以,我要不斷在現場更新自己的計劃。」

跨越國界的聖誕新年

身兼地球與環境科學系系主任的周教授表示,雖然長城站的聖誕氣氛不算濃厚,考察站的研究人員仍相處融洽。三位教授旅途上參觀了喬治王島(King George Island)上與長城站相鄰的南韓、烏拉圭和智利考察站,建立了國際友誼;元旦當日,他們更到訪俄羅斯別林斯高晉站(Bellingshausen Station),並與駐站的研究員交換禮物。教授回憶說:「我們有位研究員車輛拋錨,很快就找到其他站的人來幫忙。大家互相幫忙,告別的時候都有點難捨難離。」

四位研究人員即使暫別南極,仍秉承這種國際合作精神;他們自1月初回港後,與英、美大學開展多項研究,希望進一步分析所採集的樣本。與此同時,地球與環境科學系3月初舉行的成立典禮也邀得不少中國極地研究所同行出席。

展望將來,劉教授認為中大在國家自然資源部的支持下,通過參與這次南極考察進一步確立科研創新方面的優勢,有助推進大學未來極地與極端環境研究。他說:「中大希望能夠繼續,不僅是參與,而是領導香港的科學家積極參與南北極科學考察。」周教授則表示,「我們今年的考察,只是一個時間定點,我們希望看得長遠,希望可以之後每年都有機會做多一點。我們若只看今年和明年的溫度,不會看到變化,你要看得長遠才可以看到趨勢。」

有見及此,中大希望藉這次南極考察鞏固優勢,今年北半球夏季將帶領香港科學家前往北極黃河站,又於今年底加入中國第42次南極考察。劉教授說:「國家做南極研究已經有四十多年了,那我們也要想:我們的貢獻是甚麼?希望我們這次考察的角度,可以變成中大的『南極研究品牌』,這樣我們就可以長期做下去。」

文/徐躍羚

攝/Steven Yan