創科浪潮下的未來教育

中大校長盧煜明教授談人工智能發展與科研專利

2025年4月16日

近年香港政府積極推動創新科技發展,香港中文大學(中大)也充分發揮在教育及科研方面的優勢,與政府攜手推動創科產業生態圈的發展。3月23日,中大校長盧煜明教授接受傳媒訪問時,形容香港正值創科發展的黃金時期,中大在其中扮演重要角色,並分享對人工智能(AI)、高等教育等方面的見解。

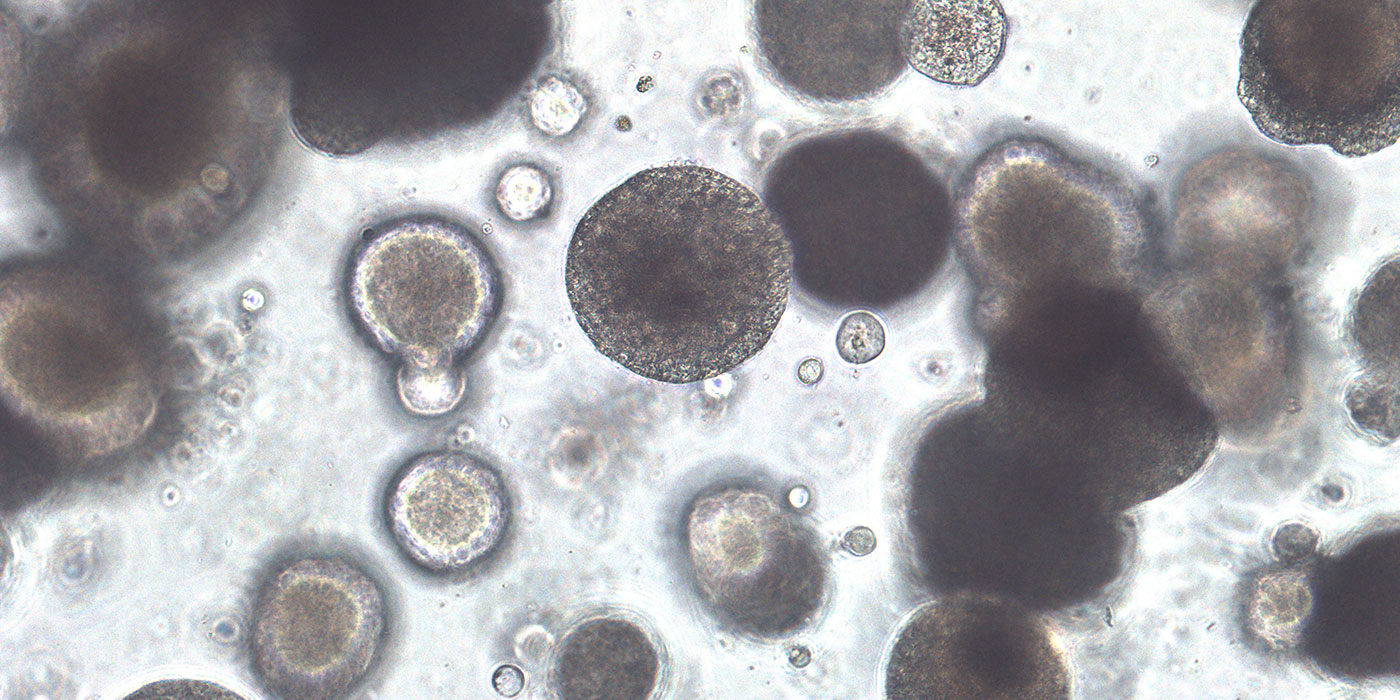

人工智能革新醫學及教育

盧教授稱,人工智能發展迅速,有利醫療科技的發展,例如可在影像掃描時作初步篩查,讓醫生瞬間判斷病人可能有問題的部位,節省病人等候報告的時間。他亦表示,在DNA基因測試方面,人工智能可協助解釋基因排序。

然而,盧教授強調,要小心思考人工智能應用帶來的道德倫理和法律問題。他說:「人工智能需要學習大量數據,我們如何處理當中的版權問題?當人工智能協助人類發明及得出成果,我們應否承認AI是共同發明者?若人工智能犯了嚴重錯失,又是誰來承擔責任?是製造商,還是使用者?」這些問題都必須再作探討。

他同時提到,人工智能在醫療的應用中可能涉及患者私隱的問題。他又表示:「人工智能需要算力,所以我們現正檢視中大在研究AI方面所需的算力是否足夠,同時考慮與外部機構合作,以滿足有關需求。」

保護知識產權的重要性

1997年回流香港加入中大的盧教授,28年來見證了香港在創科方面的投入大幅增加。他憶述:「20多年前我回港發展,第一個研究的撥款只有數十萬元,其後1999年「創新及科技基金」成立,我第一次獲得數百萬元的資助。2003年沙士爆發後,當局發現科研對控制傳染病有很大幫助,之後開始投放多達幾千萬元的研究撥款。現時InnoHK(創新香港研發平台)的項目能得到數以億元計的資助,香港至今已有20多間實驗室,研發成果達世界級水平。」

被譽為「無創產前檢測之父」的盧教授,以過來人身分強調研究者申請專利的重要性。他表示,要吸引最優秀的年輕人投身創科,必須讓他們看到知識產權的實際價值:「要從事創科,愈早學習申請專利愈好。好像我第一個申請的專利權,就是在我讀大學四年級時申請的,在那個時代算是比較早的了。」

他又表示:「我之前做研究時,很早已鼓勵團隊中的學生申請專利。很多學生到了畢業時,發現有些產品是自己發明的,覺得很有滿足感,因為除了論文之外,還有他們參與發明的實質產品。」

他表示,中大設立InnoPort(創博館)這個創新平台,為學生提供實踐創業的機會,讓他們激發新思維,向師兄師姐和有經驗的業界人士徵詢意見,幫助他們完成創業夢想。

他強調:「年青人最重要是了解自己的興趣所在,找到自己熱愛的事情,然後投放時間努力去做,這樣才能在幾十年後回顧自己的成就時感到自豪。」

文理兼備的跨界融合

盧教授認為,高等教育應注重基礎科學和應用科學的結合,培養學生跨學科的能力。他表示:「現在不同領域的互聯性很大,我希望能訓練更多跨學科的人才,當然除了知識之外,學生也要注重品德修養。」

他認為大學不僅要重視科技,更需要平衡人文科學及社會科學,以實現知識整合與文化傳承;而中大獨特的書院制度,匯聚不同專業背景的師生,促進全人發展。他表示:「大家可在文理交融的氛圍下尋找新的可能性。這種全方位、多層次的教育模式,不僅培養學生解決問題的能力,也為社會創造更多價值。」

文/ 劉婉瑜

頁首圖片/ LCT攝